Aunque la enfermedad cardiovascular (ECV) representa casi un tercio de todas las causas de muerte, y se mantiene aún como la principal causa de muerte en España, se ha observado una disminución de sus tasas en los últimos años, a expensas de la disminución en enfermedad arterial coronaria1. Sin embargo, esta disminución se ha producido de forma dispar en función de la distribución geográfica-administrativa por comunidades autónomas de nuestro país. Diferentes factores como la propia distribución de la carga de la ECV y su grado de control, junto con elementos socioeconómicos, han sido los principales factores implicados en estas diferencias interterritoriales2,3.

El objetivo de este estudio fue analizar la mortalidad por ECV (número de fallecidos de forma global, por enfermedad arterial coronaria, enfermedad cerebrovascular e insuficiencia cardiaca) y realización de procedimientos cardiovasculares (coronariografías, intervenciones coronarias percutáneas, porcentaje de stents farmacoactivos, desfibriladores automáticos implantables, marcapasos, cirugías cardiacas con circulación extracorpórea y cirugía cardiaca mayor) y establecer su relación con el nivel educacional (porcentaje de población con estudios postobligatorios [EPO] y puntuación en el informe del Programme for International Student Assessment [PISA] para la evaluación de las competencias académicas de adolescentes) atendiendo a la distribución por comunidades y ciudades autónomas de España. Se calcularon los datos medios de cada uno de los años del periodo 2005-2014, referidos por millón de habitantes y ajustados por edad y sexo, y se establecieron los coeficientes de correlación de Spearman (ρ).

Los datos de mortalidad por ECV se obtuvieron del Instituto Nacional de Estadística; los procedimientos cardiovasculares de la Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad Andaluza de Cardiología y la Sociedad Española de Cirugía Torácica-Cardiovascular; y el nivel educacional del Anuario Estadístico y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

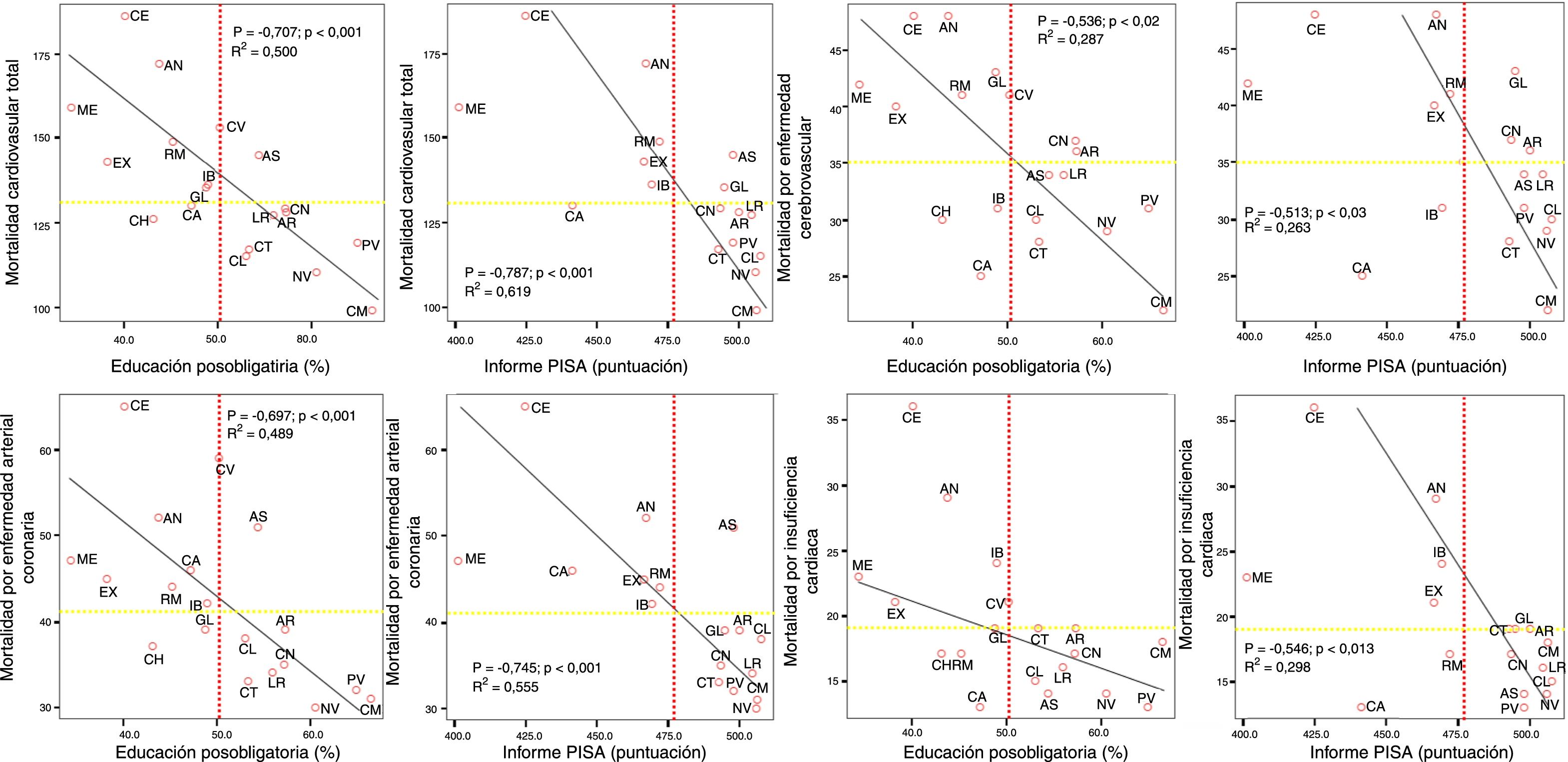

En el análisis realizado se encontró una correlación significativa entre menor porcentaje de EPO y puntuación del informe PISA, y mayor mortalidad por ECV (global, enfermedad arterial coronaria, enfermedad cerebrovascular e insuficiencia cardiaca) por comunidades y ciudades autónomas (fig. 1). En cuanto a los procedimientos cardiovasculares se observó una significativa correlación positiva entre el porcentaje de EPO y la puntuación del informe PISA con el número de cirugías con circulación extracorpórea (ρ=0,657, p=0,004, R2=0,432; ρ=0,657, p=0,008, R2=0,432, respectivamente), de cirugías cardiacas mayores (ρ=0,686, p=0,002, R2=0,471; ρ=0,586, p=0,022, R2=0,343, respectivamente) y de marcapasos (ρ=0,501, p=0,034, R2=0,251; ρ=0,515, p=0,041, R2=0,265, respectivamente). Las demás variables no resultaron significativas.

Correlaciones de la mortalidad cardiovascular total, de la enfermedad arterial coronaria, de la enfermedad cerebrovascular e insuficiencia cardiaca y del porcentaje de estudios posobligatorios y de la puntuación del informe del Programme for International Student Assessment (PISA) de las comunidades y ciudades autónomas españolas en el periodo 2005-2014. Se muestran los resultados del coeficiente de correlación de Spearman (ρ), la significación estadística y el coeficiente de determinación (R2). Las líneas intermitentes rojas y amarillas indican las cifras medias nacionales. Las comunidades se identifican con iniciales, y los datos de mortalidad se expresan en número de fallecidos, los estudios postobligatorios en porcentaje y el informe PISA en puntuación global. Los datos se obtienen de la media de los datos obtenidos de cada año en el periodo 2005-2014 por millón de habitantes, estandarizados por edad y sexo, y ajustados por población española de referencia.

AN: Andalucía; AR: Aragón; AS: Principado de Asturias; CA: Canarias; CE: Ceuta; CH: Castilla-La Mancha; CL: Castilla y León; CM: Comunidad de Madrid; CN: Cantabria; CT: Cataluña; CV: Comunidad Valenciana; EX: Extremadura; GL: Galicia; IB: Islas Baleares; LR: La Rioja; ME: Melilla; NV: Comunidad Foral de Navarra; PISA: Programme for International Student Assessment; PV: País Vasco; RM: Región de Murcia.

Esta figura se muestra a todo color solo en la versión electrónica del artículo.

Es fundamental conocer el impacto de los factores de riesgo que intervienen en la morbimortalidad de la ECV para adoptar medidas que ayuden a controlarlos. Con los modelos de riesgo actuales, valorando únicamente los factores de riesgo cardiovascular «clásicos», solo se puede determinar una parte de la morbilidad cardiovascular1,3,4. El estatus socioeconómico en combinación con el nivel de riqueza, el grado de ocupación y formación profesional y el nivel educacional de la población han sido insuficientemente abordados como factores de riesgo cardiovasculares4,5. En España, es conocida la diferencia interterritorial que existe en la prevalencia de la diabetes mellitus, en la obesidad y en la hipertensión arterial, con cifras mayores en regiones del sur del país2, lo que podría explicar las mayores cifras de mortalidad por ECV en dichas regiones. Pero estos factores no justificarían completamente el mayor riesgo de muerte por ECV, existiendo otros factores como los socioeconómicos y culturales que estarían estrechamente implicados. En este estudio, en línea con un estudio previo en el que se presentaron mayores cifras de mortalidad cardiovascular y menor número de procedimientos en aquellas regiones con menor riqueza3, se muestran datos más desfavorables de mortalidad y realización de procedimientos cardiovasculares en aquellas regiones españolas con un nivel educativo inferior. Son especialmente destacables las cifras de Ceuta y Andalucía, en las que se muestran las mayores cifras de mortalidad por ECV. Estas regiones autonómicas se sitúan junto con algunas otras, fundamentalmente del sur de España, compartiendo el mismo cuadrante desfavorable ateniéndose a la división surgida según las cifras medias nacionales (fig. 1).

Estos hallazgos muestran que un alto desarrollo sociocultural permite disponer de mayor oportunidad de acceso a todos los niveles sanitarios, lo que favorece la implementación de medidas que impliquen cambios en el estilo de vida que puedan reducir la carga cardiovascular. Además, permitiría llevar a cabo un estilo de vida más cardiosaludable, con una mayor conciencia de la carga cardiovascular y, por tanto, tener mayor adherencia terapéutica3,4.

Los resultados obtenidos en este estudio, aunque con limitaciones metodológicas debido al carácter voluntario de la recogida de algunos datos y la ausencia de otras variables que podrían actuar como factores de confusión, muestran que un menor nivel educativo se correlaciona con datos desfavorables de mortalidad y realización de procedimientos cardiovasculares atendiendo a la distribución por comunidades/ciudades autónomas en España. El riesgo cardiovascular debería abordarse de forma integral incluyendo factores socioeconómicos como el nivel educativo.