Sr. Editor:

Desde 2009 se dispone en la cardiología clínica de anticoagulantes orales de acción directa (ACOD), más seguros y tan efectivos y de fácil uso como los tradicionales antagonistas de la vitamina K (AVK), acenocumarol y warfarina. Las guías de práctica clínica establecen su uso preferente sobre los AVK con clase de indicación IA. Los ACOD comprenden 2 grupos de fármacos antagonistas de la coagulación: los inhibidores directos del factor ii (dabigatrán) y los inhibidores directos del factor Xa (rivaroxabán, apixabán y edoxabán)1. Todos ellos han demostrado en la vida real un perfil de seguridad excelente2. Su empleo creciente en la práctica clínica actual ha puesto de manifiesto algunos efectos secundarios que es necesario conocer. En este sentido se presenta el único caso descrito en la literatura, hasta donde nosotros conocemos, de urticaria vasculitis, un subtipo de vasculitis leucocitoclástica, probablemente relacionada con la administración de rivaroxabán y edoxabán.

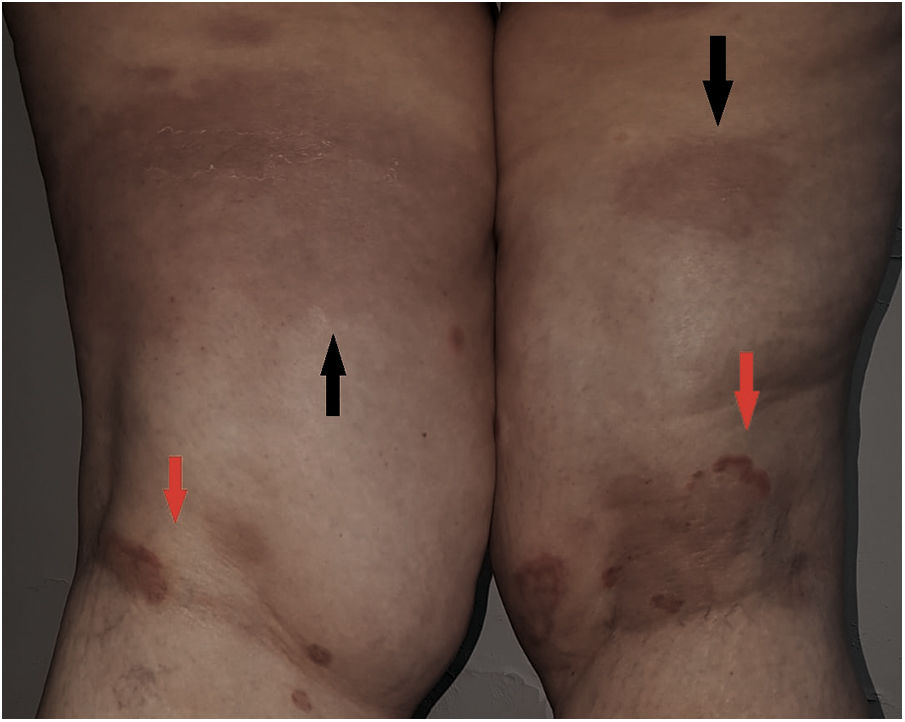

Mujer de 77 años, con antecedentes de linfoma no Hodgkin folicular desde hace 10 años, en remisión completa e hipertensión arterial, diagnosticada de fibrilación auricular paroxística sin cardiopatía estructural y un CHA2DS2-VASc=4. Se encontraba en tratamiento previo con acenocumarol, realizándose posteriormente cambio a rivaroxabán, con buena tolerancia inicial, pero apareciendo a las 4 semanas una erupción pruriginosa en miembros inferiores y tronco a modo de placas eritematoedematosas de tamaño variable, que en algunas zonas se tornaban purpúricas y con bordes arciformes, dejando una hiperpigmentación postinflamatoria con el paso de los días. Dada la relación temporal con el inicio de rivaroxabán se decidió suspender el mismo y volver temporalmente a acenocumarol, lográndose una mejoría espontánea de las lesiones. En un inicio no se sospechó la posibilidad de una reacción cruzada entre fármacos de la misma familia, por lo que se decidió sustituir acenocumarol por edoxabán. Sin embargo, se produjo un rebrote de las mismas lesiones a las 2 semanas de efectuar el cambio (fig. 1).

Imagen del tercio proximal de ambas piernas, con lesiones correspondientes al primer brote, en fase de hiperpigmentación postinflamatoria (flechas negras) y lesiones correspondientes al segundo brote, en fase activa (flechas rojas). Esta figura se muestra a todo color solo en la versión electrónica del artículo.

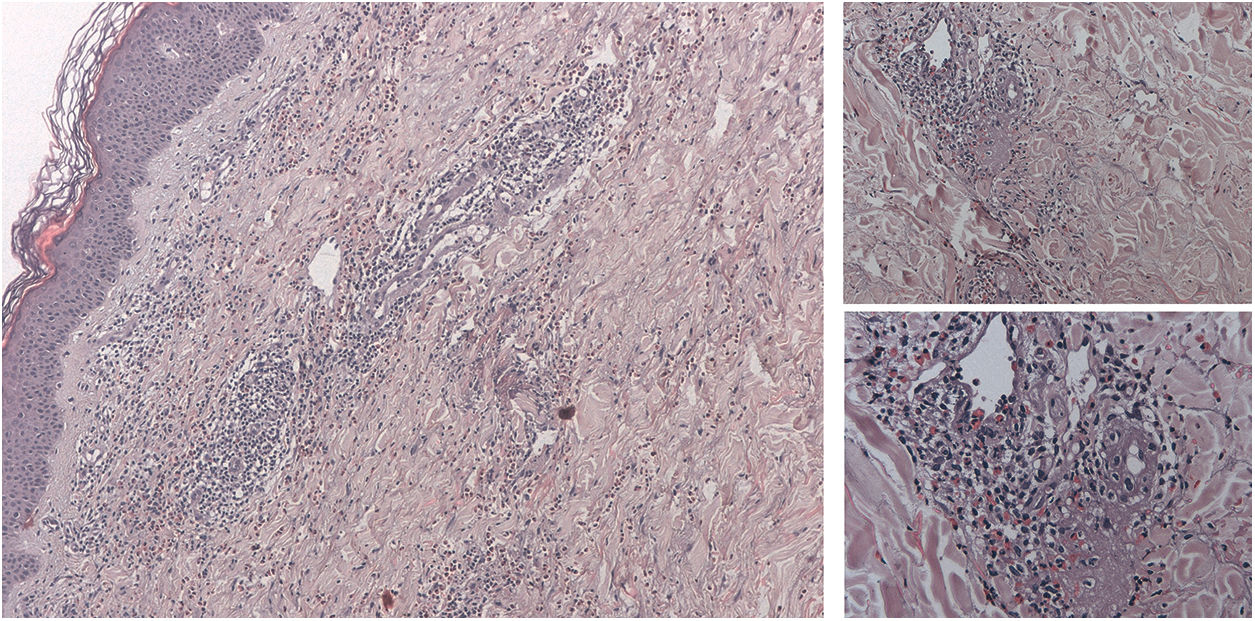

El estudio anatomopatológico (fig. 2) reveló una dermatitis eosinofílica, con un infiltrado perivascular e intersticial con abundantes eosinófilos, imágenes en llamarada, necrosis fibrinoide de la pared vascular con leucocitoclastia y abundante edema dérmico, hallazgos compatibles con urticaria vasculitis. El estudio analítico no mostró nuevos datos, presentando niveles de complemento normales, junto a bioquímica y resto de autoinmunidad sin alteraciones.

Ante estos hallazgos, y dada la relación temporal con la administración de rivaroxabán y edoxabán, desde la consulta externa de dermatología se indicó suspender cualquier inhibidor del factor Xa de la coagulación, reintroducir acenocumarol e iniciar tratamiento con corticoterapia oral 0,5mg/kg durante 2 semanas con pauta descendente posterior, colchicina 0,5mg cada 12h y antihistamínicos, consiguiéndose una resolución total de las lesiones. En el momento actual la paciente se encuentra asintomática y a la espera de revisión por el servicio de cardiología, donde se valorará el cambio a dabigatrán, inhibidor del factor ii.

La urticaria vasculitis es una entidad clínico-patológica que resulta de la coexistencia de lesiones clínicas de urticaria, así como hallazgos histopatológicos de vasculitis leucocitoclástica de pequeño vaso. Además del daño cutáneo, puede cursar con afección sistémica, especialmente cuando se acompaña de niveles bajos del complemento, que se deberá descartar mediante la historia clínica y las pruebas complementarias. Se postula que su origen reside en el depósito de inmunocomplejos a nivel de la pared de los pequeños vasos sanguíneos, especialmente vénulas poscapilares, desencadenándose una respuesta del sistema inmunitario que daña la pared vascular, causando edema y extravasación hemática en forma de púrpura palpable con una morfología habonosa. Aunque en la mayoría de las ocasiones su origen es idiopático, también se ha descrito su aparición de forma secundaria al uso de fármacos3 de forma muy frecuente tras un periodo de latencia variable entre 1-5 semanas.

En nuestro caso se sugiere una relación causal a modo de toxicodermia dada la secuencia temporal adecuada, con 2 brotes de lesiones desencadenados al iniciar 2 inhibidores del factor Xa diferentes, tras un periodo de latencia compatible, y presentando reversibilidad del efecto adverso tras la suspensión de los mismos. Asimismo se descartó la presencia de otros fármacos o posibles eventos desencadenantes.

La asociación entre vasculitis leucocitoclástica e inhibidores del factor Xa es conocida y está ampliamente descrita3. El estudio ROCKET-AF2,4 estima su frecuencia de aparición en un 0,01% en el caso de rivaroxabán. Además, hay 4 casos de vasculitis leucocitoclástica asociada a rivaroxabán publicados en la literatura, así como un caso en relación al inicio de apixabán5. Sin embargo, no hay ninguna publicación hasta la fecha que refleje la aparición de urticaria vasculitis inducida por esta nueva familia de fármacos.

Por tanto, nos encontramos ante el único caso descrito en la bibliografía de urticaria vasculitis secundaria a inhibidores altamente selectivos del factor Xa de la coagulación. Dado el gran éxito y popularidad de uso que está adquiriendo esta nueva familia farmacológica, es un efecto adverso que deberemos de conocer y notificar ante nuevos futuros casos, siendo necesaria la realización de biopsia y descartar afección sistémica de la enfermedad.