La cardioversión es la terapia inicial de la estrategia de control del ritmo en muchos pacientes con fibrilación auricular (FA) persistente. Sin embargo, la información disponible sobre la cardioversión y sus resultados en España son escasos. Este trabajo tiene por objetivo analizar las características y resultados de la cardioversión de la FA en nuestro país.

MétodosEs un estudio observacional, trasversal y multicéntrico, realizado en servicios de urgencias y servicios de cardiología de todo el territorio nacional que recoge las prácticas y resultados durante el año 2017.

ResultadosParticiparon un total de 73 servicios, 44 servicios de cardiología (60%) y 29 servicios de urgencias. Se realizaron 10.949 cardioversiones, de las cuales 6.671 (61%) se realizaron en los servicios de cardiología y 4.278 (39%) en los de urgencias. Un total de 2.385 (22%) pacientes recibieron la cardioversión el mismo día (2.091 en los servicios de urgencias), 602 (5%) pacientes entre 2 y 5 días, 1.784 (16%) entre 5 días y 3 semanas, 5.049 (46%) entre 3 semanas y 2 meses y 1.103 (10%) más de 2 meses después del diagnóstico de FA.

El uso de anticoagulantes orales directos se asoció a una cardioversión más precoz. El 84% de los pacientes tratados con anticoagulantes de acción directa tuvieron una cardioversión efectiva, frente al 72% de los pacientes que recibieron antagonistas de la vitamina K (p<0,005).

ConclusionesEl registro ENCARFA aporta un reflejo de la situación actual de la cardioversión de la FA y sus resultados en España.

Cardioversion is the initial therapy for arrhythmia control strategy in many patients with persistent atrial fibrillation (AF). However, the available information on cardioversion and its results in Spain are scarce. The objective of this study is to analyse the characteristics and results of cardioversion of AF in Spain.

MethodsAn observational, cross-sectional, and multicentre study was conducted in Emergency Services and Cardiology Services throughout Spain that included the practices and outcomes during the year 2017.

ResultsA total of 73 departments, 44 cardiology (60%) and 29 emergency participated. A total of 10,949 cardioversions were performed, of which 6,671 (61%) were performed in cardiology departments and 4278 (39%) in emergency departments. A total of 2385 (22%) patients received the cardioversion on the same day as the diagnosis of AF, including 2,091 in emergency departments, with 602 (5%) patients between 2 and 5 days, 1,784 (16%) between 5 days and 3 weeks, 5,049 (46%) between 3 weeks and 2 months, and 1,103 (10%) more than 2 months, after the diagnosis of AF.

The use of direct oral anticoagulants was associated with earlier cardioversion. A large majority (84%) of patients treated with direct oral anticoagulants had an effective cardioversion, compared to 72% of patients who received vitamin K antagonists (P<.005).

ConclusionsThe ENCARFA registry provides a reflection of the current situation of cardioversion of AF and its results in Spain.

La fibrilación auricular (FA) es un problema de salud pública de primera magnitud, debido a su incidencia y prevalencia crecientes, a las graves complicaciones que puede causar y a los elevados costes económicos directos e indirectos que asocia1. Aunque existe un acuerdo general sobre el papel fundamental de la anticoagulación como profilaxis de elección de la tromboembolia en los pacientes de alto riesgo, el tratamiento de la arritmia en sí mediante control del ritmo o control de la frecuencia continúa siendo controvertido1–3.

Pese a que en los ensayos clínicos realizados a comienzos de este siglo no se observó un beneficio global a largo plazo de la estrategia de control del ritmo frente al control de frecuencia4,5, existen datos que indican que el control del ritmo puede desarrollar un papel importante en algunos grupos de pacientes. En primer lugar, en dichos ensayos se incluyeron pacientes con arritmias de larga evolución en los que el remodelado era marcado, y por tanto, los efectos de la terapia mucho más pobres que en arritmias de reciente comienzo6. Tampoco se incluyó el control estricto de los factores condicionantes de la FA, que se ha demostrado como una ayuda fundamental para el mantenimiento del ritmo sinusal7. Por otro lado, tanto la selección como el perfil de seguridad de los fármacos antiarrítmicos utilizados para el mantenimiento del ritmo sinusal eran poco adecuados y lastraron no solo la eficacia, sino también la seguridad de la estrategia de control del ritmo; de hecho, el predictor más potente de supervivencia junto con la anticoagulación fue la persistencia en ritmo sinusal8.

Sin embargo, restaurar el ritmo sinusal, especialmente en pacientes con FA de reciente comienzo puede contribuir a aliviar la sintomatología, mejorar la situación hemodinámica, reducir la tasa de hospitalizaciones, mejorar la calidad de vida y e incluso reduce la incidencia de recurrencias de la FA9–12. Por último, el desarrollo de nuevos fármacos antiarrítmicos, el control estricto de los factores de riesgo cardiovascular y, sobre todo, las técnicas de ablación con catéter han demostrado mejorar los resultados del mantenimiento del ritmo sinusal1. Por tanto, el control del ritmo puede desempeñar un papel muy relevante en el manejo de un creciente número de pacientes1–3.

La cardioversión es la terapia inicial de la estrategia de control del ritmo, y por tanto, los resultados de esta estrategia dependen en gran medida de su efectividad y del momento (precoz o tardío) de su realización. En líneas generales, se recomienda su realización precoz para evitar el remodelado e incrementar las posibilidades de éxito1–3. Por ello, es importante conocer los patrones de tratamiento de los clínicos en la práctica diaria para facilitar la aplicación de las recomendaciones de las guías, evaluar la calidad y mejorar los resultados de la terapia. Sin embargo, la información disponible sobre la cardioversión y sus resultados en España son escasos, las series publicadas son en su mayoría experiencia de un solo centro o restringida a ámbitos asistenciales limitados, y no existe la necesaria perspectiva nacional de la situación13–20.

MétodosEl registro ENCARFA es un estudio observacional, trasversal y multicéntrico. Se ha realizado en servicios de urgencias y servicios de cardiología de todo el territorio nacional y recoge las prácticas y resultados de las cardioversiones realizadas durante el año 2017.

Se trata de un registro de la práctica diaria realizado a través de cuestionarios que recogen la actividad de 73 servicios y 10.949 cardioversiones realizadas durante el año 2017 en España. Se incluyen datos de centros públicos con un tamaño superior a 200 camas y un número de cardioversiones anuales superior a 100. Para ello, se invitó a 100 servicios, de los cuales 73 aceptaron participar en este estudio. Para mantener la representatividad de la práctica diaria se seleccionó al 60% de los centros para evaluar la cardioversión electiva (servicios de cardiología) y al 40% para analizar la cardioversión de la FA de reciente comienzo (servicios de urgencias).

En cada centro participante se recogieron las características del hospital, número de cardioversiones y técnica utilizada (farmacológica o eléctrica), efectividad y complicaciones, profilaxis de la tromboembolia y otros tratamientos concomitantes, recursos utilizados y demora en su realización. Se definió cardioversión efectiva cuando tras la misma se consiguió un ritmo sinusal que se mantuvo al menos durante 24h. Se consideró recaída cuando el paciente presentó nuevamente FA persistente, tras una cardioversión eficaz, a lo largo del primer año tras la misma.

Se emplearon las definiciones de las guías europeas1; FA paroxística se definió como aquella con una duración mayor de 30s y menor de 7 días y FA persistente como aquella con una duración superior a 7 días.

En cuanto a la utilización de antiarrítmicos, se dejó a criterio del facultativo correspondiente, que tomó la decisión de elegir uno de ellos según los datos clínicos y ecocardiográficos.

El cuestionario cuenta con la aprobación del Comité ético del Hospital Puerta de hierro de Majadahonda y cumple con los principios éticos para investigación médica en seres humanos de la Declaración de Helsinki.

Análisis estadísticoLas variables categóricas se expresan como frecuencia y porcentaje y se comparan mediante la prueba exacta de Fisher. Las variables continuas se representan mediante la media±desviación estándar o la mediana y el rango intercuartílico, según proceda. Se usó la prueba de t de Student, o la prueba de la U de Mann-Whitney para analizar diferencias entre los grupos. Las variables cuantitativas fueron analizadas mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnoff o la prueba de Shapiro-Wilk para valorar la distribución normal de las mismas. Para la comparación de 2 variables cualitativas se utilizó la prueba de la χ2. Se consideró como nivel de significación estadística un valor de p<0,05. Todos los análisis se realizaron con el paquete estadístico SPSS 14.0.

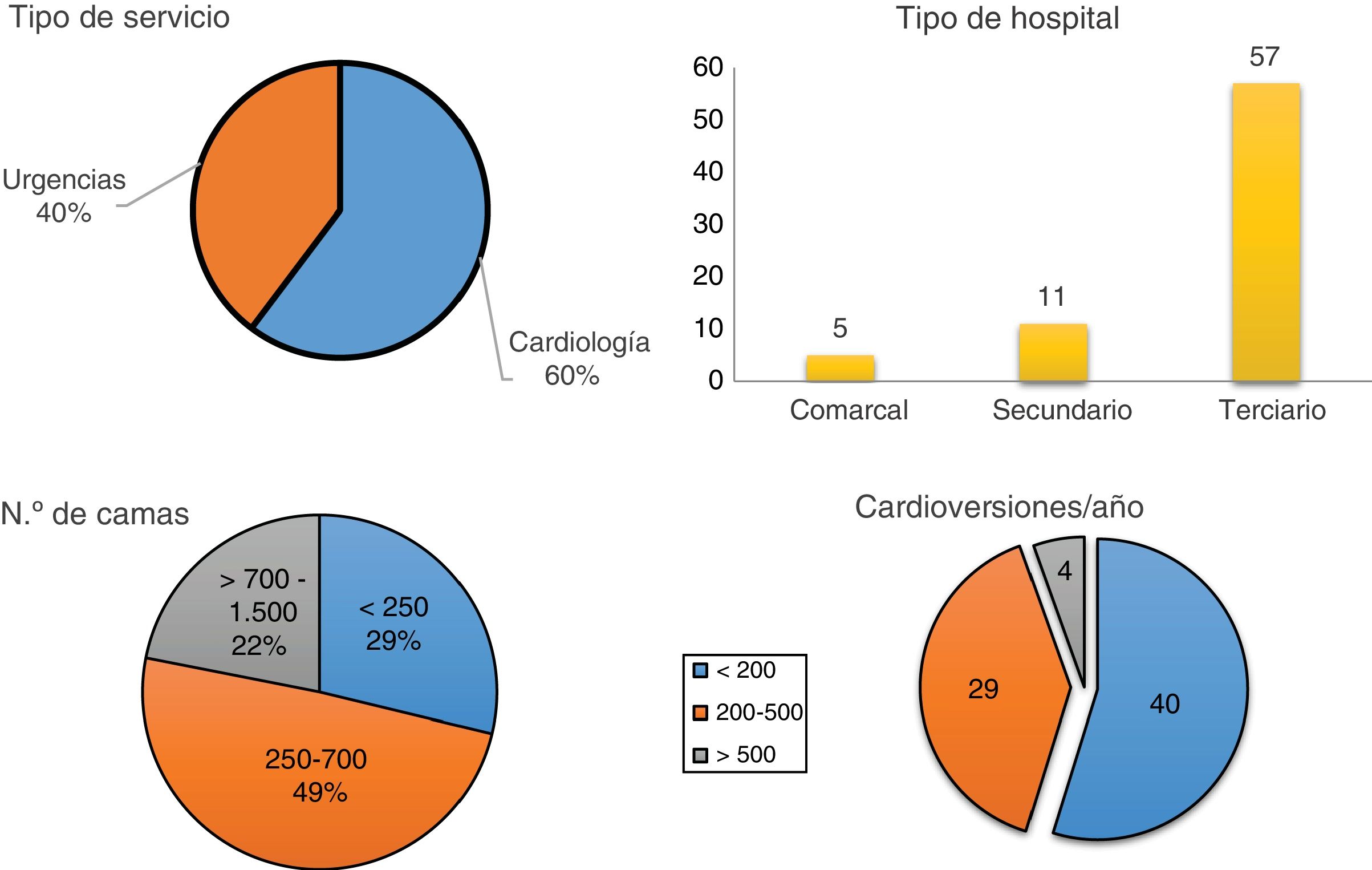

ResultadosParticiparon un total de 73 servicios, 44 servicios de cardiología (60%) y 29 servicios de urgencias; de ellos, 57 estaban integrados en un hospital terciario, 11 en un hospital secundario y 15 en hospitales comarcales. Del total de centros participantes, 21 (29%) tenían menos de 250 camas, 36 (49%) entre 250 y 700 camas y 16 (22%) más de 700 camas. Un total de 40 servicios (55%) realizaban menos de 200 cardioversiones al año, 29 (40%) entre 200 y 500, y 4 (5%) más de 500 (fig. 1).

Al preguntar el tipo de protocolo disponible en cada servicio, 63 (87%) servicios disponen de un protocolo de cardioversión, pero solo 30 (41%) un registro prospectivo estructurado de todas las cardioversiones y sus resultados.

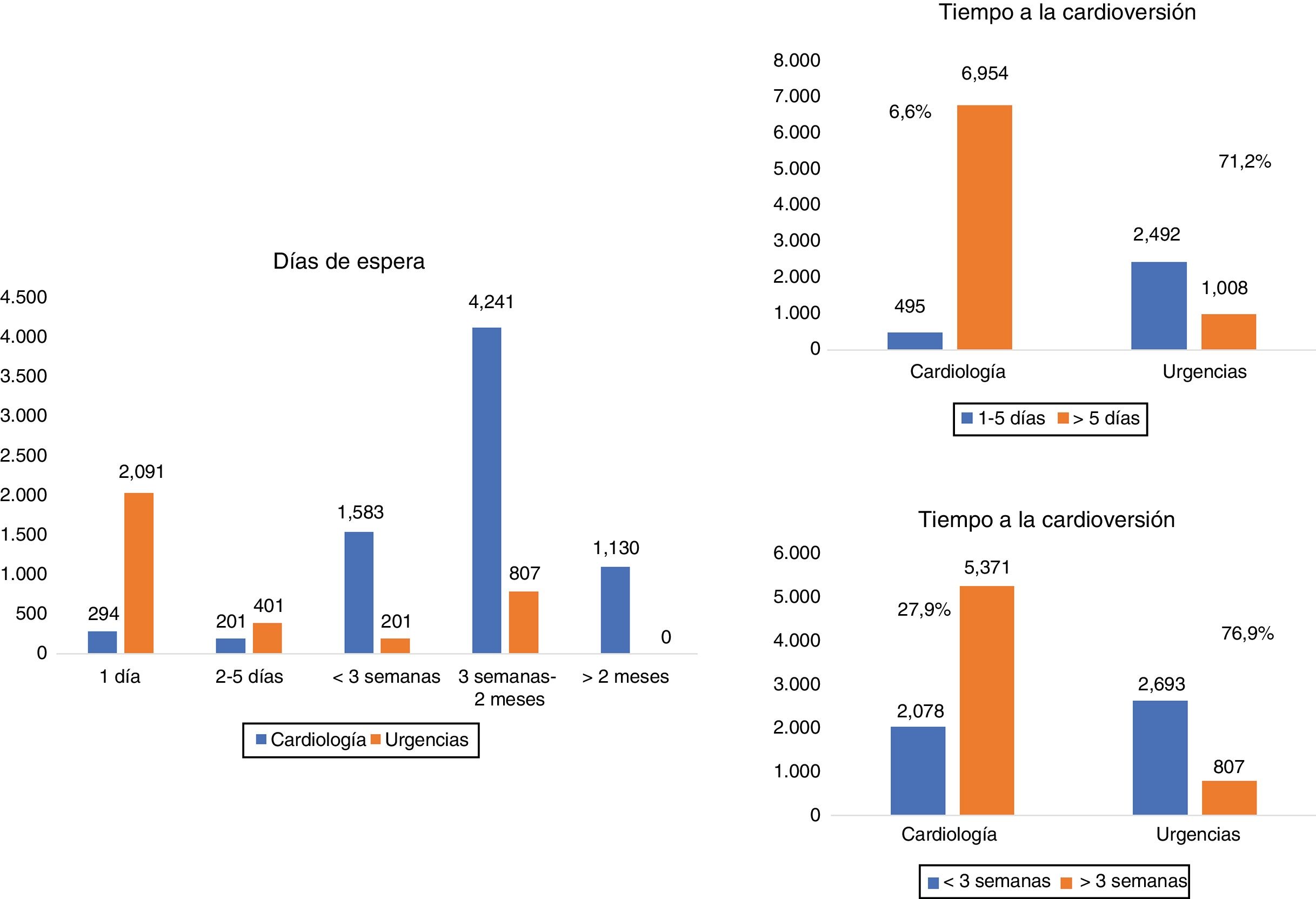

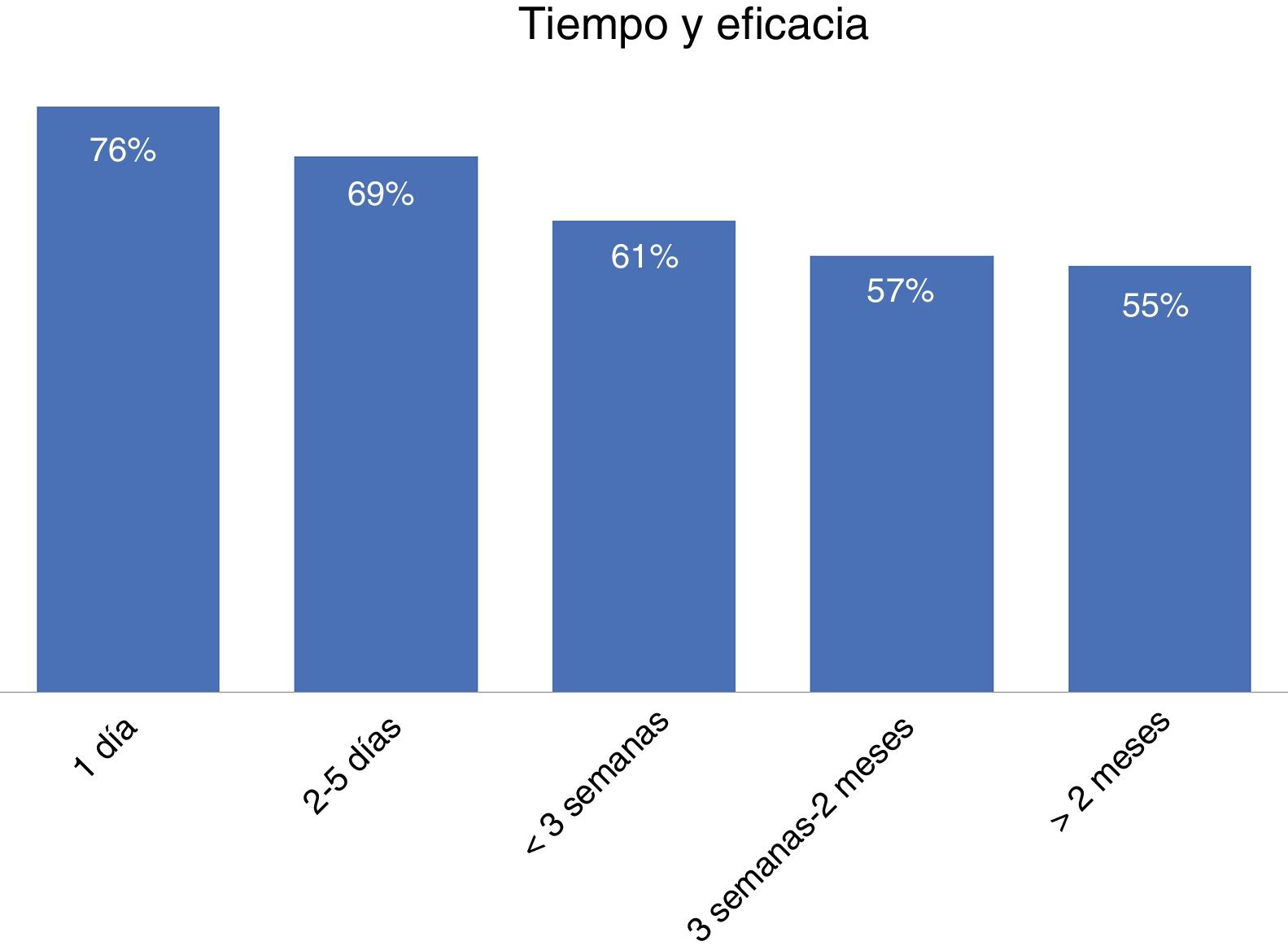

En total se realizaron 10.949 cardioversiones, de las cuales 6.671 (61%) se llevaron a cabo en los servicios de cardiología y 4.278 (39%) en los servicios de urgencias. Un total de 6.671 (61%) pacientes fueron hombres y 4.278 (39%) mujeres. La espera hasta la cardioversión fue variable, un total de 2.385 (22%) pacientes recibieron la cardioversión el mismo día (2.091 en los servicios de urgencias), 602 (5%) pacientes entre 2 y 5 días, 1.784 (16%) entre 5 días y 3 semanas, 5.048 (46%) entre 3 semanas y 2 meses y 1.103 (10%) más de 2 meses después del diagnóstico de FA. Al analizar el tiempo hasta la cardioversión en función del servicio en el que se realice, cuando esta se llevaba a cabo en el servicio de cardiología, únicamente un 6,6% de las cardioversiones se realizaba en los primeros 5 días desde el diagnóstico de la FA y un 27,9% en las primeras 3 semanas; por el contrario, en urgencias un 71,2% de los procedimientos se realizaron en menos de 5 días y un 76,9% en menos de 3 semanas (p<0,001) (fig. 2). La relación entre el tiempo de demora de la cardioversión y su eficacia se muestra en la figura 3.

Respecto al tipo de FA tratada en cada servicio, mientras que en los servicios de cardiología la distribución entre la FA paroxística y la FA persistente fue homogénea, en los servicios de urgencias se trataron más episodios de FA paroxística (2.582 casos, un 60% frente a 3.378, un 50%) (p<0,001).

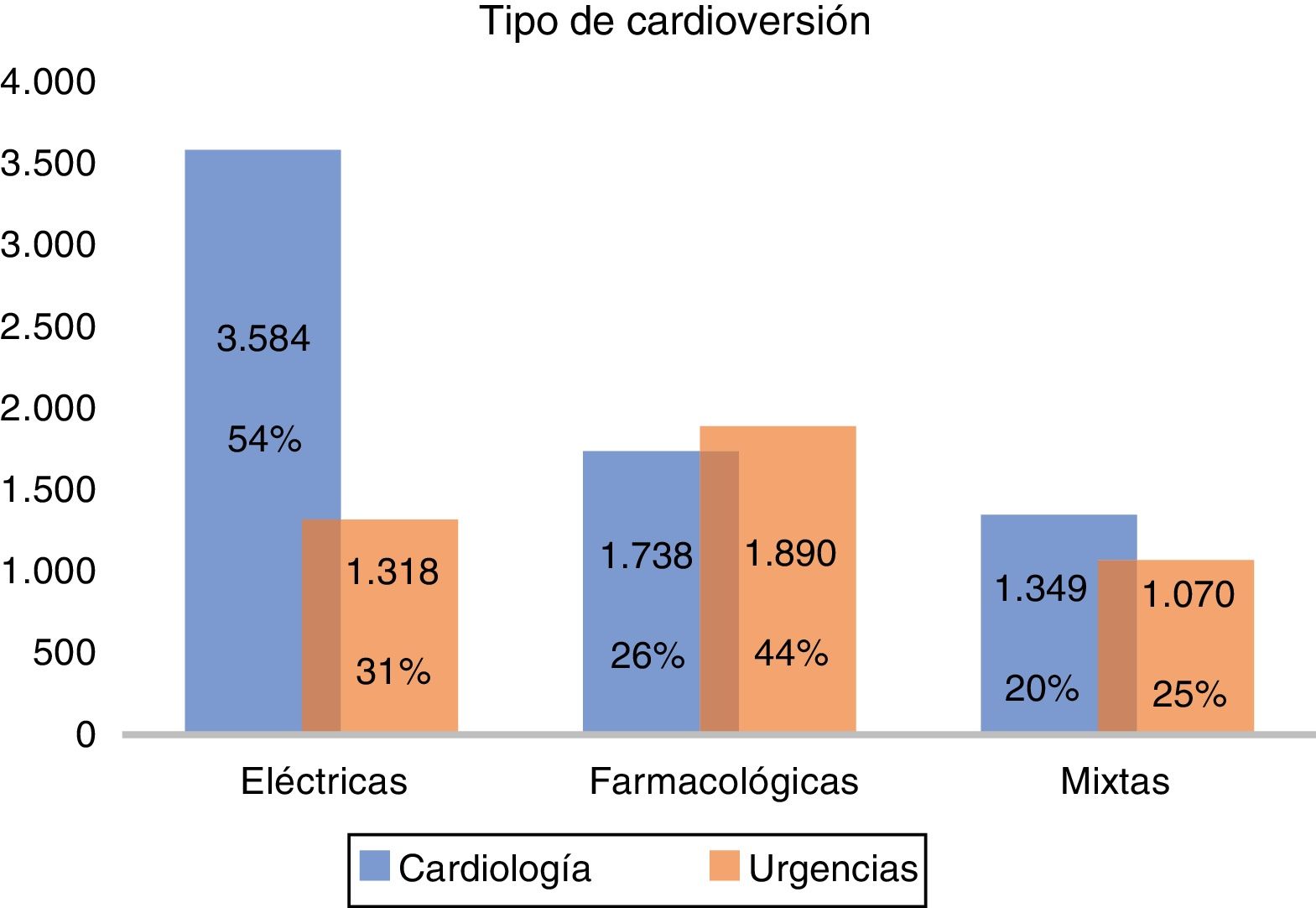

Respecto a la técnica empleada, en los servicios de cardiología la opción mayoritaria fue la cardioversión eléctrica (54%) frente a la farmacológica (26%); en el 20% de los casos se empleó la cardioversión eléctrica tras el fracaso de la cardioversión farmacológica. Por el contrario, en urgencias se empleó más frecuentemente la cardioversión farmacológica (44%), frente a la eléctrica (31%) y los procedimientos mixtos (fig. 4).

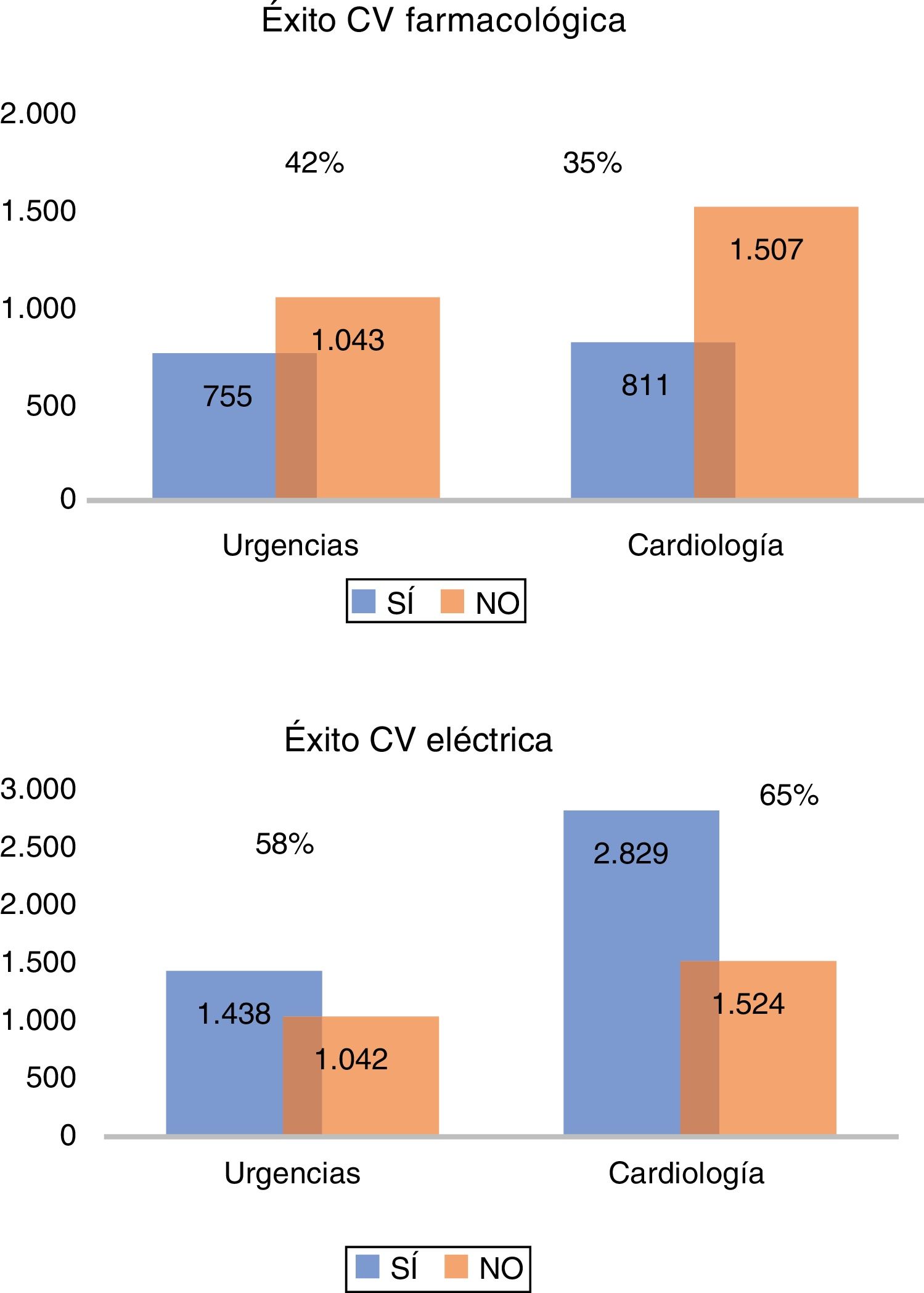

La tasa global de éxito del procedimiento fue similar en los servicios de urgencias (79%) y en los servicios de cardiología (77%, p=0,6). La tasa de éxito fue superior cuando la cardioversión se realizó en los primeros 5 días desde el inicio de los síntomas. En ambos servicios la cardioversión eléctrica fue la técnica más efectiva.

Cuando analizamos las diferencias en la eficacia de la cardioversión en función de del ámbito asistencial, comprobamos cómo la cardioversión farmacológica es más efectiva en los servicios de urgencias, mientras que la eléctrica lo es en los servicios de cardiología. La tasa de éxito agudo del procedimiento es más alta en todos los supuestos, pero existió un porcentaje significativo de recurrencia en las primeras 24h (fig. 5).

Respecto al procedimiento de realización de la cardioversión eléctrica, no se encontraron diferencias en el uso del ecocardiograma transesofágico entre los servicios de cardiología y los de urgencias (un 13 y un 14% respectivamente). Sin embargo, el uso de parches para las descargas en lugar de palas fue significativamente mayor en los servicios de cardiología (un 58% frente un 42%, p<0,001). En cuanto a los choques administrados, la eficacia del primer choque fue ligeramente superior en los servicios de urgencias (un 65% frente a un 60%, p<0,001), y por tanto se administró en estos servicios un menor número de descargas para obtener la reversión.

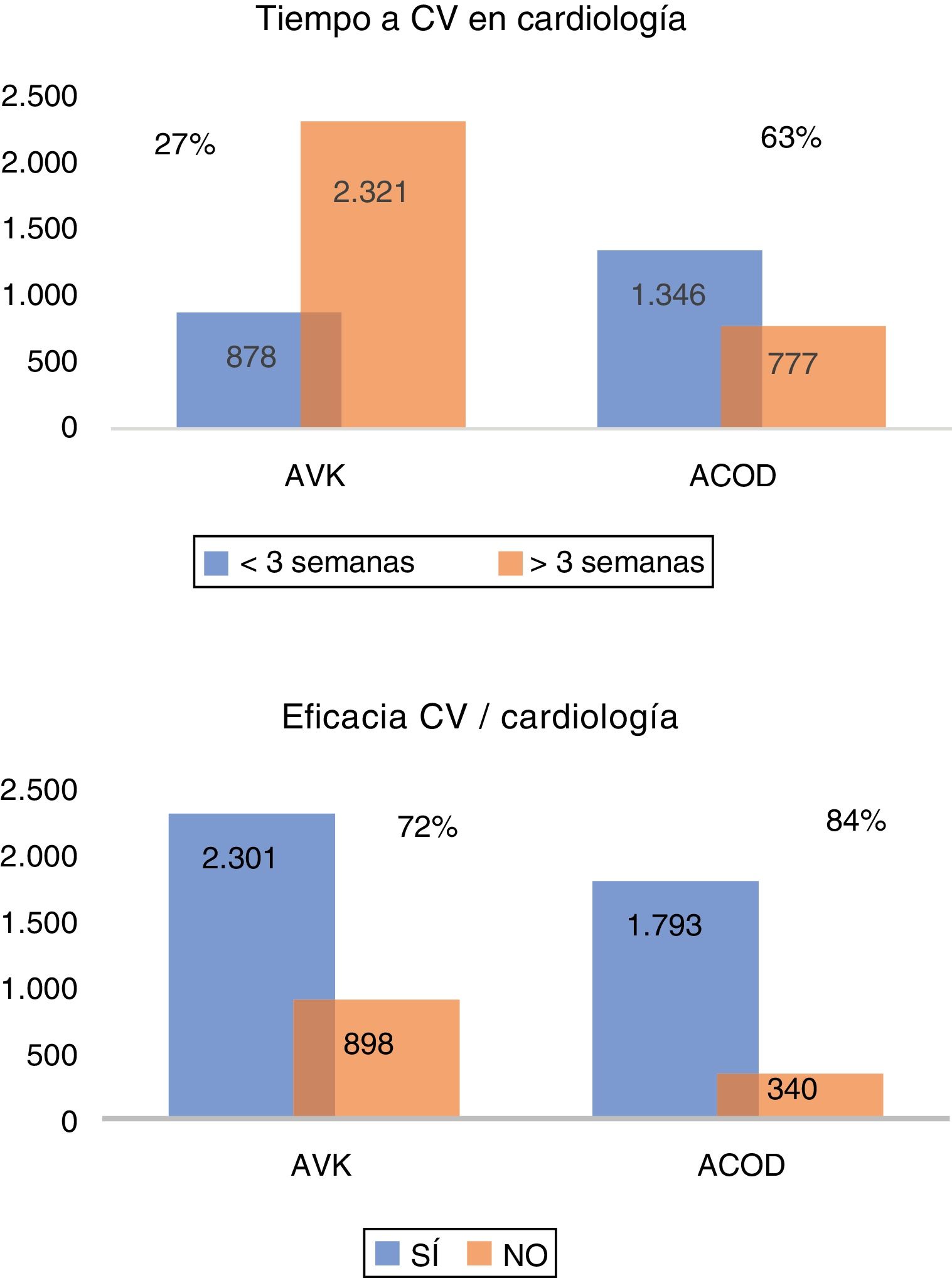

Al analizar la eficacia de la cardioversión en función del tratamiento anticoagulante empleado, no encontramos diferencias en los servicio de urgencias. Sin embargo, en cardiología el uso de anticoagulantes orales de acción directa (ACOD) se asoció a una cardioversión más rápida; el 63% de los pacientes tratados con un ACOD recibieron una cardioversión antes de 3 semanas del comienzo de los síntomas, frente al 27% de los que tomaban fármacos antagonistas de la vitamina K. Esta mayor rapidez en realizarse la cardioversión se asoció a una mayor eficacia del tratamiento: así, un 84% de los pacientes tratados con ACOD tuvieron una cardioversión efectiva, frente al 72% de los pacientes que recibieron antagonistas de la vitamina K (p<0,005) (fig. 6).

DiscusiónEl registro ENCARFA ofrece una panorámica global de la situación actual de la cardioversión de la FA y sus resultados en España, ya que analiza más de 10.000 cardioversiones realizadas en los centros que llevan a cabo el mayor volumen de intentos de control del ritmo, y además con un enfoque multidisciplinario e integral, ya que se incluyen los pacientes con FA de reciente comienzo atendidos en los servicios de urgencias, que habitualmente están poco representados en ensayos clínicos y otros registros4,5. Por todo ello los resultados del presente estudio constituyen un fiel reflejo de la cardioversión en la práctica diaria de nuestro medio y proporcionan información útil para establecer estrategias de mejora de sus resultados.

En primer lugar, en los servicios de urgencias se realiza una relevante proporción de las cardioversiones globales, con una mayor efectividad, en probable relación con la menor duración de la arritmia. Esta participación contribuye a mejorar los resultados del control inicial del ritmo en España, por lo que es de desear una involucración de todos los servicios de urgencias en la reversión de los pacientes con FA susceptibles del control del ritmo. En este sentido, es de destacar el progresivo incremento del uso de la cardioversión eléctrica en este ámbito asistencial en comparación a registros previos14,21, lo que muestra una mejoría en el manejo agudo de la arritmia y puede contribuir por tanto a mejorar sus resultados. En cuanto a la cardioversión farmacológica, los fármacos antiarrítmicos de clase I-C por vía parenteral son rápidos y efectivos, y seguros en pacientes sin cardiopatía1–3,10,14,21, y el vernakalant en estudios realizados en urgencias de nuestro entorno ha demostrado seguridad y efectividad muy satisfactorias22. Por ello, estos agentes suponen una alternativa práctica para la restauración rápida en los servicios de urgencias en pacientes con FA de reciente comienzo, en particular en circunstancias o servicios en los que la realización de cardioversión eléctrica presente dificultades. Es pues conveniente que los servicios de urgencias estén alineados con los de cardiología y compartan su estrategia global de control del ritmo, aprovechando las posibilidades de cardioversión más precoz que existe en los servicios de urgencias, con el objetivo de facilitar el control posterior del ritmo a largo plazo gracias a una restauración más precoz del ritmo sinusal3,23,24.

Es conocido que la precocidad en la realización de la cardioversión es un factor independiente del éxito de la misma1–3,6,9,21,25. En este marco de intentar acelerar la restauración del ritmo sinusal, fuera de los episodios de reciente comienzo la ecocardiografía transesofágica permite realizar la cardioversión de forma segura y más precoz que la estrategia de anticoagulación durante 3 semanas. Por ello resulta llamativo su escaso uso en los servicios de cardiología, en una proporción similar a los servicios de urgencias. Con el fin último de incrementar la efectividad de la cardioversión, y teniendo en cuenta las dificultades logísticas que implica, la evidencia existente indica que aumentar la realización de esta técnica en pacientes con episodios de más de 48h de duración1–3,9,25 constituye un área de mejora de la calidad asistencial en estos pacientes. Sin embargo, los datos de nuestro estudio muestran que las dificultades logísticas tienen un impacto en la restauración del ritmo sinusal en España, ya que uno de cada 10 pacientes en los servicios de cardiología espera más de 2 meses para la realización de la cardioversión. Estas largas esperas pueden asociarse con un mayor remodelado auricular, y por consiguiente, con una menor efectividad de la estrategia de control del ritmo6,25. Por ello es preciso obtener de las autoridades sanitarias los recursos asistenciales suficientes que permitan realizar la cardioversión en su momento óptimo en cuanto a seguridad y efectividad1–3: 3 semanas tras la primera evaluación si se decide la anticoagulación o dotar de posibilidades de realización amplia de ecocardiografía transesofágica para acelerar el proceso de cardioversión y contribuir a obtener mejores tasas de restauración del ritmo sinusal.

Por último, y también en relación con los factores que inciden en los retrasos de la cardioversión, el uso de antagonistas de la vitamina K para la prevención de la tromboembolia en la cardioversión de episodios de duración mayor de 48h o desconocida se asoció a de forma significativa y clínicamente relevante a un tiempo más prolongado hasta la cardioversión, y, en relación con este retraso, a una menor efectividad del intento de restauración del ritmo sinusal. Por el contrario, los ACOD proporcionan una anticoagulación eficaz que permite un alta tras la cardioversión sin riesgo de tromboembolia, en particular porque su rapidez evita los fenómenos embólicos, más frecuentes en los primeros días tras la cardioversión1–3,26,27; además presentan una logística mucho más favorable tanto para los pacientes como para el sistema de salud, incrementan la satisfacción de los usuarios y se asocian a una reducción en los costes28. Sin embargo y pese a estas ventajas tan relevantes, en España existen barreras administrativas que impiden un acceso universal a los ACOD para esta indicación, con grandes variaciones en el acceso en las diferentes comunidades autónomas. De acuerdo al perfil favorable demostrado en otros estudios, y a las ventajas mostradas en nuestro estudio al permitir una cardioversión más precoz y con mayor efectividad, un área de mejora lo constituye la necesidad de eliminar las barreras a la prescripción de ACOD como profilaxis de la tromboembolia durante la cardioversión (3 semanas antes del procedimiento y 4 semanas tras el mismo), ya que constituyen los agentes de elección para este fin.

El registro ENCARFA también presenta limitaciones. En primer lugar, como toda encuesta, está sujeta al sesgo de los participantes a la hora de establecer números y proporciones; sin embargo, los datos del registro son concordantes con los de otros ensayos y estudios observacionales realizados en España, por lo que la influencia de este sesgo no parece relevante. Por otro lado, no se pudieron analizar las efectividades individuales de cada estrategia, y no se incluyeron todos los hospitales del estado español; sin embargo, los incluidos son los centros con mayor volumen de cardioversiones, y el análisis se realiza sobre más de 10.000 cardioversiones por lo que los resultados analizados reflejan una parte muy mayoritaria de la realidad de la restauración del ritmo sinusal en la práctica diaria en España. Por último, el diseño del registro no permite juzgar la adecuación de tratamiento, por lo que no deben realizarse inferencias en este sentido.

ConclusionesEl registro ENCARFA aporta un fiel reflejo de la situación actual de la cardioversión de la FA y sus resultados en España, de forma integral y multidisciplinaria al incluir servicios de cardiología y servicios de urgencias, y por tanto a pacientes habitualmente poco representados en otros estudios. En él se muestra que los servicios de urgencias realizan una elevada proporción de las cardioversiones, con una mayor efectividad debido a la menor duración de los episodios y por ello su contribución es valiosa para incrementar la efectividad global de la restauración del ritmo sinusal. Aunque la precocidad en la restauración del ritmo sinusal asocia mayor efectividad, hay una proporción relevante de pacientes en los que la cardioversión se realiza de forma tardía y el uso de técnicas que pueden reducir el tiempo hasta la cardioversión, como la ecocardiografía transesofágica, se aplica en una minoría de los casos. Por último, los ACOD permiten una cardioversión más precoz que los antagonistas de la vitamina K, un factor asociado a una mayor efectividad de procedimiento. Por tanto, la eliminación de las barreras de prescripción de los ACOD como profilaxis de la tromboembolia de la FA constituye un área de mejora de los resultados de la cardioversión en nuestro medio.

FinanciaciónEl registro fue financiado con una beca de la Sociedad Española de Cardiología.

Conflicto de interesesNinguno.

La cardioversión es la terapia inicial de la estrategia de control del ritmo en muchos pacientes con fibrilación auricular persistente. Sin embargo, la información disponible sobre la cardioversión y sus resultados en España son escasos.

¿Qué novedades aporta?Este trabajo realiza un análisis de la situación actual de la cardioversión de la FA en nuestro país.

Aporta información sobre las prácticas de 73 servicios y un total de 10.949 procedimientos de cardioversión.

La cardioversión es un procedimiento seguro y eficaz en nuestro medio con una alta tasa de efectividad tanto en los servicios de urgencias como en los de cardiología.

Los tiempos de espera para una cardioversión son en ocasiones demasiado prolongados.

El uso de anticoagulantes orales de acción directa se asoció a una cardioversión más precoz.

Los autores agradecen el trabajo de María de Iratxe Goicolea en el análisis de los datos.