Las concentraciones de potasio (K+) extracelular son trascendentales para el funcionamiento de las células excitables cardiacas. Nuestro objetivo fue evaluar la prevalencia de las alteraciones graves del K+ plasmático y determinar sus implicaciones clínicas.

MétodosEstudio retrospectivo en un hospital terciario de adultos hospitalizados con dispotasemias graves (hipopotasemia: K+ ≤ 2,5 mmol/L, hiperpotasemia: ≥ 6,5 mmol/L), para su caracterización clínica y determinar su impacto pronóstico.

ResultadosDurante el año 2013 se hospitalizaron 39.501 pacientes de los que 603 presentaron dispotasemias graves (hiperpotasemia 0,6%, hipopotasemia 0,9%). Los factores asociados a hiperpotasemia fueron la disfunción renal (72%) y uso de bloqueadores del sistema renina angiotensina aldosterona (22%); de hipopotasemia lo fueron el uso de diuréticos, dieta/aporte bajo de K+ y las pérdidas digestivas. Se realizó un electrocardiograma en 44% de los pacientes con hiperpotasemia y en 26% con hipopotasemia. La presentación de arritmias graves fue más frecuente en el grupo de hiperpotasemia (20 frente al 6%; p = 0,01). La mortalidad intrahospitalaria fue alta en ambos grupos (hiperpotasemia 26 frente a hipopotasemia 19%; p = 0,04) y a los 6 meses (hiperpotasemia 11 frente a hipopotasemia 16%; p = 0,13), así como el índice de recurrencias graves durante el seguimiento (hiperpotasemia 28 frente a hipopotasemia 15%; p < 0,01).

ConclusionesLas dispotasemias graves son poco frecuentes, pero se asocian a mal pronóstico durante la hospitalización y en el seguimiento. La mortalidad aguda está asociada en una elevada proporción de pacientes a la comorbilidad concomitante y a la presentación de arritmias cardiacas graves, por lo que se recomienda monitorización electrocardiográfica intensiva.

Extracellular potassium (K+) concentrations play a crucial role in cell membrane electrophysiology. We aimed to determine the prevalence and clinical implications of severe serum K+ alterations in hospitalized patients.

MethodsRetrospective study, of adult patients admitted to a tertiary hospital with severe dyskalemias (hypokalemia: K+ ≤ 2.5 mmol/L; hyperkalemia: K+ ≥ 6.5 mmol/L), for clinical characterization and prognostic evaluation.

ResultsDuring 2013, 39 501 patients were hospitalized in our center, 603 had severe dyskalemias (0.6% hyperkalemia, 0.9% hypokalemia). Risk factors for hyperkalemia were renal dysfunction (72%) and use of renin angiotensin aldosterone inhibitors (22%); for hypokalemia were the use of diuretics, diet/low K+ intake and digestive losses. An electrocardiogram recording was obtained in 44% hyperkalemia and 26% hypokalemia patients. Presentation of severe arrhythmias was more frequent in hyperkalemia vs hypokalemia group (20% vs 6%; P = .01). In-hospital mortality was high in both groups (hyperkalemia 26% vs hypokalemia 19%; P = .04) and at 6 months (hyperkalemia 11% vs hypokalemia 16%; P = .13), as well as the severe recurrence rate at follow-up (hyperkalemia 28% vs hypokalemia 15%; P < .01).

ConclusionsSevere dyskalemias are rare, but they are associated with poor prognosis. In-hospital mortality is high and is independently associated with significant comorbidity and increased arrhythmic events. Extensive electrocardiographic monitoring during hospitalization is recommended.

El potasio (K+) es un catión indispensable para la vida humana. La cantidad corporal de K+ y su distribución son trascendentales para el funcionamiento adecuado de las membranas celulares excitables, principalmente células cardiacas y neuronales. La concentración plasmática de K+ normalmente se mantiene dentro de un intervalo estrecho, entre 3,5 y 5,0 mmol por litro (mmol/L)1. Las alteraciones graves de la concentración plasmática de K+ en la población adulta han sido escasamente estudiadas en pacientes hospitalizados, se desconocen sus factores predisponentes, así como sus efectos clínicos. El objetivo principal de este estudio fue determinar la prevalencia de las alteraciones graves de K+ plasmático en una muestra no seleccionada de pacientes adultos hospitalizados en un centro terciario, conocer sus factores asociados, alteraciones electrocardiográficas y arrítmicas, así como evaluar su impacto pronóstico.

MétodosEstudio observacional, retrospectivo, realizado en un hospital terciario (1.673 camas) durante el año 2013. Se analizaron los registros del servicio de bioquímica de nuestro centro para recabar todos los resultados de K+ plasmáticos medidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. Se identificaron todos los pacientes > 18 años de edad que presentaron ≥ 1 episodio de alteración grave de los valores de K+ plasmáticos, definidos como hipopotasemia grave (en adelante hipopotasemia) si K+ ≤ 2,5 mmol/L o hiperpotasemia grave (en adelante hiperpotasemia) si K+ ≥ 6,5 mmol/L y se excluyeron los pacientes que presentaron seudohiperpotasemia. El valor normal de referencia de K+ plasmático en nuestro laboratorio es 3,5-5,0 mmol/L.

Identificados los casos, se realizó una revisión detallada de la historia clínica electrónica y se recogieron los datos analíticos del episodio, antecedentes clínicos y tratamientos previos relevantes, así como otros posibles factores predisponentes de la alteración de los niveles del K+. Además, se solicitó acceso a la historia clínica en soporte papel para analizar todos los electrocardiogramas disponibles durante el episodio de la alteración electrolítica con el objetivo de caracterizar su presentación basal y eventos arrítmicos; hemos hecho hincapié en la detección de la presentación atípica recientemente descrita como fenocopia Brugada en el grupo hiperpotasemia para valorar los factores asociados en su presentación y la evolución clínica de este subgrupo.

En los pacientes que presentaron más de un evento de dispotasemia, se utilizó el primero de ellos para su análisis. Todos los casos se diagnosticaron tanto en el momento del ingreso en el hospital como durante el periodo de hospitalización. La prevalencia anual de alteraciones graves del K+ sérico se ha determinado sobre el número total de ingresos hospitalarios registrados durante el año 2013.

La valoración pronóstica de las alteraciones graves del K+ se valoró mediante el análisis de la mortalidad por cualquier causa durante la hospitalización y a los 6 meses. Dado que la ocurrencia de las alteraciones graves de K+ sérico puede no ser un evento aislado y que varios de los factores que la desencadenan pueden permanecer en el tiempo, se consideró necesaria la valoración de la recurrencia de la dispotasemia grave índice en el seguimiento. La recurrencia de la alteración basal grave en el seguimiento se valoró consultando los valores analíticos consecutivos de la historia clínica electrónica del sistema informático de nuestro centro con el máximo seguimiento posible. La realización del estudio se aprobó por el Comité de Ética de Investigación Médica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Dado el diseño retrospectivo del estudio, así como la elevada mortalidad esperada, se eximió la obtención del consentimiento informado de los pacientes incluidos.

Análisis estadísticoLas variables categóricas se expresan como porcentajes y se comparan utilizando la prueba de la χ2 y la prueba exacta de Fisher. Las variables continuas con distribución normal se expresan como media ± desviación estándar, mientras que las de distribución no normal se expresan como mediana y [rango intercuartílico]. Para el análisis estadístico se utilizaron la prueba de la t de Student y la prueba de la U de Mann-Whitney, según corresponda. Con el objeto de identificar variables con valor predictor pronóstico independiente se ajustó un modelo de regresión logística escalonado. Para ello, solo se consideraron las variables con una asociación relevante (p < 0,10) en las pruebas univariadas. La mortalidad a 6 meses y recurrencia en el seguimiento se estudiaron con el método de Kaplan-Meier. La asociación de las variables basales y mortalidad a 6 meses y recurrencia en el seguimiento se evaluó con regresión de riesgos proporcionales de Cox. Se consideró estadísticamente significativa una p < 0,05 bilateral en todas las pruebas. El análisis se realizó con el programa SPSS, versión 22 (IBM® SPSS Statistics, EE. UU.).

ResultadosPrevalencia de dispotasemias y características clínicas basalesDurante el año 2013 un total de 39.501 pacientes > 18 años ingresaron en nuestro centro, de los cuales 603 pacientes presentaron alteraciones graves del K+ plasmático. La prevalencia de dispotasemias graves fue de 1,52%, de los cuales el 0,91% (363 pacientes) fueron por hipopotasemia y el 0,61% (240 pacientes) por hiperpotasemia.

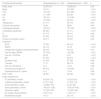

Las características clínicas basales en el momento del diagnóstico de la alteración de K+ se muestran en la tabla 1. Las subpoblaciones de dispotasemias graves se diferenciaron en numerosas características basales: en la hipopotasemia predominaron las mujeres (60%), la presencia de comorbilidad oncológica activa (21%) así como el uso de diuréticos del tipo tiacida (13%); mientras que el grupo de hiperpotasemia fueron más frecuentemente varones (69%), mayor prevalencia de factores de riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipemia), cardiopatía de base e insuficiencia renal crónica (IRC). Los fármacos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona (ISRAA) eran más frecuentemente utilizados por los pacientes que presentaron hiperpotasemia. Respecto a la caracterización analítica, en los pacientes con hiperpotasemia el valor promedio de K+ fue de 6,9 mmol/L y presentaron valores más altos de creatinina (60% tenían diagnóstico previo de insuficiencia renal crónica (IRC). En el grupo de hipopotasemia, el valor promedio de K+ fue de 2,4 mmol/L y la presencia de alteración de la función renal fue poco frecuente. Para la valoración del equilibrio ácido-base, solo se logró disponer de una gasometría sanguínea en el 53% de pacientes en el grupo hiperpotasemia y 50% en hipopotasemia. Los pacientes con hiperpotasemia presentaron frecuentemente acidemia (40%) de predominio metabólico, mientras que el equilibrio ácido-base usualmente estaba conservado en los pacientes con hipopotasemia.

Características basales de los pacientes con alteraciones graves de K+

| Características basales | Hiperpotasemia (n = 240) | Hipopotasemia (n = 363) | p |

|---|---|---|---|

| Edad, años | 72 [57-81] | 70 [55-81] | 0,54 |

| Mujer | 74 (31) | 219 (60) | < 0,01 |

| HTA | 179 (75) | 214 (59) | < 0,01 |

| DM | 111 (46) | 80 (22) | < 0,01 |

| DL | 122 (51) | 116 (32) | < 0,01 |

| IRC | 142 (59) | 58 (16) | < 0,01 |

| Tabaquismo | 41 (17) | 55 (15) | 0,53 |

| Consumo de alcohol | 18 (8) | 28(8) | 0,92 |

| Cardiopatía de base | 122 (51) | 107 (30) | < 0,01 |

| Cardiopatía isquémica | 60 (25) | 41 (11) | < 0,01 |

| IC | 41 (17) | 39 (11) | 0,03 |

| EPOC | 47 (20) | 45 (12) | 0,02 |

| Proceso oncológico activo | 26 (11) | 75 (21) | 0,02 |

| Fármacos | |||

| IECA | 72 (30) | 56 (15) | < 0,01 |

| ARA-II | 40 (17) | 31 (9) | < 0,01 |

| Antagonista receptor mineralocorticoide | 39 (16) | 45 (12) | 0,19 |

| Uso de algún ISRAA | 127 (53) | 122 (34) | < 0,01 |

| Uso de ≥ 2 ISRAA | 22 (9) | 9 (3) | < 0,01 |

| BB | 81 (34) | 50 (14) | < 0,01 |

| Diuréticos asa | 81 (34) | 97 (28) | 0,06 |

| Tiazidas | 17 (7) | 48 (13) | 0,02 |

| Uso de 2 diuréticos | 3 (1) | 13 (4) | 0,08 |

| Fármacos prolongan QT | 45 (19) | 100 (28) | 0,01 |

| Suplementos de K+ (sales) | 3 (1) | 13 (4) | 0,08 |

| FEVI < 60% | 48 (27) | 69 (32) | 0,29 |

| Datos bioquímicos | |||

| K+ plasmático, mmol/L | 6,9 [6,6-7,3] | 2,4 [2,2-2,4] | < 0,01 |

| Creatinina plasmática, mg/dL | 2,7 [1,7-6,4] | 0,7 [0,5-1,2] | < 0,01 |

| Urea plasmática, mg/dL | 120 [82-176] | 37 [21-64] | < 0,01 |

| Sodio plasmático, mmol/L | 135 [131-138] | 139 [135-143] | < 0,01 |

| Glucemia, mg/dL | 121 [90-187] | 114 [95-146] | 0,08 |

| pH sangre venosa/arterial | 7,25 ± 0,12 | 7,43 ± 0,11 | < 0,01 |

| Bicarbonato sangre | 19 ± 7 | 29 ± 10 | < 0,01 |

ARA-II: antagonista del receptor de la angiotensina II; BB: bloqueadores beta; DL: dislipemia; DM: diabetes mellitus; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; HTA: hipertensión arterial; IC: insuficiencia cardiaca; IECA: inhibidor de la enzima de conversión de la angiotensina; IRC: insuficiencia renal crónica, definida como tasa de filtrado glomerular < 60 mL/min/m2; ISRAA: inhibidor sistema renina-angiotensina-aldolsterona; paCO2: presión parcial de dióxido de carbono; Uso de dos diuréticos denota el uso concomitante de diurético de tipo asa y tiazida.

Nota: pacientes con ecocardiograma realizado durante hospitalización fue 179 en hiperpotasemia y 218 en hipopotasemia; las variables pH, bicarbonato y paCO2 fueron analizadas en 182 pacientes en el grupo hipopotasemia y en 128 pacientes del grupo hiperpotasemia.

Los datos expresan n (%), media ± desviación estándar o mediana [intervalo intercuartílico].

La figura 1 muestra la distribución de los pacientes en los diferentes servicios hospitalarios donde ingresaron. Los pacientes con hiperpotasemia ingresaron en los servicios de nefrología y medicina interna en más de la mitad de los casos; en el grupo de hipopotasemia, medicina interna (28%), servicios quirúrgicos (16%) y oncología (15%) fueron las unidades que más casos presentaron.

Patrón anual de las alteraciones graves de K+ séricoEn el análisis del patrón anual de distribución de alteraciones del K+, a lo largo de los 12 meses del año 2013, se detectaron dos picos de incidencia para hiperpotasemia (junio y octubre), mientras que el grupo de hipopotasemia presentó una incidencia relativamente estable a lo largo del año.

Factores asociados para el desarrollo de la dispotasemiaLos pacientes presentaban varios factores que podrían actuar sinérgicamente para provocar alteraciones del K+, por lo que utilizamos al factor principal como potencial desencadenante del evento. En el grupo hiperpotasemia, la alteración de la función renal (tanto aguda como crónica) fue el factor asociado principal (72% de los casos); específicamente, la insuficiencia renal aguda representó el 28%, la IRC 25%, el uso de ISRAA 22%, la IRC agudizada 19% y otras causas 6%. En el grupo con hipopotasemia, el uso de diuréticos, la dieta/aporte bajo de K+ y las pérdidas digestivas fueron los 3 principales factores asociados del evento con proporciones similares entre ellos (32, 31 y 29%, respectivamente).

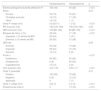

Caracterización electrocardiográficaEl número de electrocardiogramas realizados coincidentemente con la alteración grave de K+ fue del 44% en el grupo de hiperpotasemia (105 pacientes) y del 26% en el grupo de hipopotasemia (94 pacientes). La tabla 2 describe comparativamente las variables electrocardiográficas analizadas en ambos grupos.

Caracterización electrocardiográfica de las alteraciones graves de K+

| Hiperpotasemia | Hipopotasemia | p | |

|---|---|---|---|

| Electrocardiograma durante alteración K+ | 105 (44) | 94 (26) | < 0,01 |

| Ritmo | 0,07 | ||

| Sinusal | 76 (73) | 76 (81) | |

| FA/aleteo auricular | 14 (13) | 17 (18) | |

| Otros* | 15 (14) | 1 (1) | |

| Onda P voltaje (mV) | 0,5 [0,5-1] | 1 [1-2] | < 0,01 |

| PR duración (ms) | 160 [120-183] | 160 [120-180] | 0,25 |

| QRS duración (ms) | 100 [80-120] | 80 [80-100] | < 0,01 |

| Bloqueo de rama, n (%) | 46 (44) | 17 (18) | < 0,01 |

| Izquierda, n (% dentro de BR) | 20 (44) | 7 (41) | |

| Derecha, n (% dentro de BR) | 26 (56) | 10 (59) | |

| QRS eje | 0,04 | ||

| Anormal | 35 (34) | 19 (20) | |

| Izquierdo | 25 (24) | 15 (15) | |

| Derecho | 10 (10) | 5 (5) | |

| Punto J | < 0,01 | ||

| Isoeléctrico | 84 (80) | 42 (45) | |

| Infradesnivel | 8 (8) | 50 (53) | |

| Supradesnivel | 13 (12) | 2 (2) | |

| QTc duración (ms) | 412 ± 50 | 476 ± 77 | < 0,01 |

| Onda T polaridad | 0,01 | ||

| Positivo | 100 (95) | 75 (80) | |

| Negativa | 5 (5) | 12 (13) | |

| Aplanada | 0 | 7 (7) | |

| Onda T voltaje (mV) | 4 [3-7] | 2 [1-3] | < 0,01 |

| Presencia de onda U | 0 | 13 (14) | < 0,01 |

BR: bloqueo de rama; FA: fibrilación auricular; ms: milisegundos; mV: milivoltio.

* Otros ritmos incluye bloqueo auriculoventricular, taquicardia supraventricular, taquicardia ventricular.

Los datos expresan n (%), media ± desviación estándar o mediana [intervalo intercuartílico]

En el grupo de pacientes con hiperpotasemia se identificaron 9 casos con el patrón electrocardiográfico denominado fenocopia Brugada, caracterizado por la presentación transitoria de patrón tipo 1 o 2 de Brugada en derivaciones precordiales V1-2. Esta alteración se relacionó con la presencia de hiperpotasemia, y se resolvió una vez corregido el factor desencadenante (fig. 1 del material adicional). Comparado con el grupo de hiperpotasemia global, la mayoría de los pacientes con fenocopia Brugada eran más jóvenes (56 frente a 71 años; p = 0,03), varones (89 frente a 55%; p = 0,05), presentaban niveles de K+ más altos (7,9 frente a 7 mmol/L; p < 0,01), y fueron hospitalizados usualmente por afecciones graves.

Respecto a la presentación de arritmias graves, el grupo de hiperpotasemia presentó más frecuentemente arritmias graves comparado con el grupo hipopotasemia (20 frente a 6%; p = 0,01). En la hiperpotasemia, la arritmia más frecuente fue el bloqueo auriculoventricular de alto grado (12 pacientes, 57%), seguido de fibrilación ventricular (6 pacientes, 28%), taquicardia ventricular monomórfica (dos pacientes, 10%) y asistolia (un paciente, 5%). En el grupo de hipopotasemia, las arritmias encontradas fueron: taquicardia ventricular polimórfica (dos pacientes, 33%), fibrilación ventricular (2 pacientes, 33%), taquicardia ventricular monomórfica (1 paciente, 17%) y asistolia (1 paciente, 17%).

Las dispotasemias se presentaron como parada cardiorrespiratoria en 9 pacientes: 6 en el grupo hiperpotasemia y 3 en hipopotasemia (2,5% de 240 pacientes con hiperpotasemia frente a 0,8% de 363 con hipopotasemia, p = 0,09). Los ritmos de parada cardiorrespiratoria fueron: en hiperpotasemia en 4 pacientes fibrilación ventricular, 1 asistolia y otro actividad eléctrica sin pulsos por bloqueo auriculoventricular completo; en hipopotasemia en dos fibrilaciones ventriculares y en otro asistolia. La dispotasemia fue la causa primaria de mortalidad durante la hospitalización por arritmias graves en 8 pacientes: 6 en el grupo hiperpotasemia y dos en hipopotasemia (2,5 frente a 0,6%; p = 0,04). La figura 2 y las figuras 2 y 3 del material adicional muestran registros electrocardiográficos de algunos de nuestros pacientes con alteraciones graves de K+.

A) El panel 1 muestra bloqueo auriculoventricular completo por hiperpotasemia (K+ 7,1 mmol/L) y el panel 2 la resolución de la arritmia (K+ 4,8 mmol/L). B) Hipopotasemia grave en paciente con anorexia nerviosa: el panel 1 muestra el registro con hipopotasemia grave (K+ 0,9 mmol/L), se observa descenso difuso del segmento ST y prolongación del intervalo QT; el panel 2 muestra taquicardia ventricular monomórfica durante la monitorización electrocardiográfica y el panel 3 presenta fibrilación ventricular a los pocos minutos.

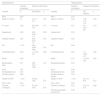

La mortalidad intrahospitalaria por cualquier causa fue mayor en el grupo de hiperpotasemia (26 frente a 19% en hipopotasemia; p = 0,04). La tabla 3 presenta el análisis univariante y multivariante de los predictores de mortalidad para ambas dispotasemias. En ambos grupos, la edad (cada aumento en 10 años), el ingreso a unidad de alta dependencia y el presentar un proceso oncológico activo se asociaron a aumento del riesgo de mortalidad durante la hospitalización; mientras que el grupo de hiperpotasemia la presencia de IRC fue un factor protector de dicho evento (odds ratio [OR] = 0,22; intervalo de confianza del 95% [IC95%], 0,09-0,48).

Análisis univariante y multivariante de predictores de mortalidad intrahospitalaria de las dispotasemias graves

| Hiperpotasemia | Hipopotasemia | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Análisis univariante | Análisis multivariante | Análisis univariante | Análisis multivariante | ||||

| Variable | p | OR (IC95%) | p | Variable | p | OR (IC95%) | p |

| Sexo | 0,83 | Sexo | 0,27 | ||||

| Edad (c/10 años) | 0,1 | 1,5 (1,1-2,1) | 0,01 | Edad (c/10 años) | 0,06 | 1,23 (1,0-1,5) | 0,04 |

| K+ inicial | 0,09 | 0,9 (0,46-1,8) | 0,77 | K+ inicial | 0,07 | 3,9 (0,77-20) | 0,10 |

| Hipertensión | 0,09 | 0,62 (0,23-1,7) | 0,35 | Hipertensión | 0,93 | ||

| Diabetes mellitus | 0,04 | 0,48 (0,21-1,1) | 0,07 | Diabetes mellitus | 0,63 | ||

| IRC | < 0,01 | 0,22 (0,09-0,48) | < 0,01 | IRC | 0,99 | ||

| Cardiopatía basal | 0,08 | 1,1 (0,42-2,7) | 0,89 | Cardiopatía basal | 0,05 | 1,3 (0,63-2,7) | 0,48 |

| EPOC | 0,58 | EPOC | 0,01 | 1,9 (0,9-3,9) | 0,92 | ||

| Bloqueadores beta | 0,01 | 0,52 (0,21-1,26) | 0,14 | Bloqueadores beta | 0,44 | ||

| IECA | 0,87 | IECA | 0,46 | ||||

| Antialdosterónicos | 0,16 | Antialdosterónicos | 0,84 | ||||

| Diurético de asa | 0,88 | Diurético de asa + tiazida | 0,48 | ||||

| Ingreso en ADA | < 0,01 | 4,9 (2,2-10,9) | < 0,01 | Ingreso en ADA | < 0,01 | 3,5 (1,9-6,6) | < 0,01 |

| FEVI < 60% | 0,54 | FEVI < 60% | 0,20 | ||||

| Proceso oncológico | < 0,01 | 6,7 (2,3-19,5) | < 0,01 | Proceso oncológico | 0,07 | 2,2 (1,2-4,3) | 0,02 |

| Fármacos prolongan intervalo QT | 0,99 | ||||||

ADA: alta dependencia; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IC95%: intervalo de confianza del 95%; IECA: inhibidor de la enzima de conversión de la angiotensina; IRC: insuficiencia renal crónica; OR: odds ratio.

Edad: por cada aumento en 10 años.

La mortalidad encontrada en el grupo de hiperpotasemia fue de 11%, mientras que en el grupo de hipopotasemia fue de 16% (p = 0,13). Se realizó regresión de riesgos proporcionales de Cox para valorar asociación de las variables basales con la mortalidad a 6 meses. Mientras que en el grupo de hiperpotasemia no se encontraron predictores del evento, en el grupo de hipopotasemia las variables edad (hazard ratio [HR] = 1,36; IC95%, 1,1-1,7; p < 0,01), el sexo masculino (HR = 2,7; IC95%, 1,6-5,2; p < 0,01) y el uso de diurético de asa (HR = 1,98, IC95%, 1,07-3,6; p = 0,03) se asociaron independientemente a un incremento de la mortalidad a 6 meses.

Recurrencia en el seguimientoEl tiempo medio de seguimiento en el grupo de hipopotasemia fue de 534 (IC95%, 498-569) días y en hiperpotasemia de 433 (IC95%, 400-485) días. La presentación de recurrencia fue de 28% en el grupo hiperpotasemia y 15% en hipopotasemia (p < 0,01). La presencia de IRC se asoció a un incremento del riesgo de recurrencia de hiperpotasemia (HR = 2,6; IC95%, 1,2-5,8, p = 0,02), mientras que en el grupo de hipopotasemia no se encontraron elementos predictores de recurrencia. La figura 3 muestra las curvas de supervivencia Kaplan-Meier de mortalidad a 6 meses y recurrencia de la alteración grave de K+ basal en el seguimiento.

DiscusiónEl presente estudio proporciona una completa caracterización clínica, etiológica, electrocardiográfica, arrítmica y pronóstica en una muestra no seleccionada de pacientes hospitalizados con dispotasemias graves. La prevalencia encontrada de dichas alteraciones fue baja, del 0,6% para hiperpotasemia y 0,9% para hipopotasemia. En el grupo con hiperpotasemia grave, nuestros resultados de prevalencia están en consonancia con las únicas series publicadas, donde se describen valores de prevalencia entre 0,1-0,9%2-4. La tasa de presentación de hipopotasemia grave es poco conocida, la mayoría de las publicaciones presentan datos para hipopotasemia en general (K+ < 3,5 mmol/L), sin embargo, la mayoría de los casos se encuentran en el rango de K+ sérico entre 2,9 a 3,4 mmol/L, valores que se excluyen en nuestra serie5-7. Marti et al.8 han publicado el único estudio retrospectivo de hipopotasemia grave (K+ < 2,6 mmol/L), con cifras muy similares a la nuestra (1%). Nos parece relevante destacar la desigualdad de incidencia de hiperpotasemia a lo largo del año, con picos en los meses de junio y octubre, que se podría relacionar con los cambios de temperatura estacional, que coincide con lo señalado por estudios previos que han encontrado reagudizaciones de la insuficiencia renal e hiperpotasemia en los mismos periodos temporales9,10.

Caracterización clínicaEl perfil clínico más frecuente en hiperpotasemia sería un varón de edad avanzada, con perfil de riesgo cardiovascular, IRC y usuario de fármacos que alteran la homeostasis de K+, tal y como describen series contemporáneas2,4. Dada la importancia de la fisiología renal en el equilibrio hidroelectrolítico corporal, era esperable que su disfunción estuviera asociada con el desarrollo de hiperpotasemia2,3,11. Respecto a la distribución de los pacientes en los servicios hospitalarios donde ingresaron, resulta llamativo que dado el riesgo potencial descrito clásicamente de eventos arrítmicos en la hiperpotasemia grave, solo 10% de los casos ingresaron en una unidad con capacidad para la realización de monitorización electrocardiográfica continua.

Respecto al grupo hipopotasemia, el perfil clínico más frecuente encontrado fue mujer, de edad avanzada, función renal conservada con comorbilidad significativa en forma de afección oncológica activa. Se encontró además el uso frecuente de fármacos con capacidad de prolongar el intervalo QT (presente en 28% de la muestra). Este punto tiene especial transcendencia, dada la sinergia proarrítmica entre la asociación de hipopotasemia y la prolongación del intervalo QT secundario a fármacos. Respecto a los factores asociados a la presentación de hipopotasemia grave, a diferencia de los resultados presentados en series que analizan la hipopotasemia global, donde el aporte bajo de potasio no es una causa relevante, en los pacientes con hipopotasemia grave cobra especial interés etiológico8,12. El cumplimiento de los requerimientos de K+ diarios podría estar más limitados y se deberían vigilar con mayor intensidad, dado que se trata de pacientes de edad avanzada, cáncer activo, afección quirúrgica aguda y muchos de ellos hospitalizados en unidades convencionales.

Impacto cardiovascular de las dispotasemias gravesEs preocupante el bajo porcentaje de pacientes en los que se realizó un registro electrocardiográfico coincidiendo con las alteraciones graves del K+. Esto podría explicarse en parte a la tendencia al tratamiento precoz de la dispotasemia en pacientes oligosintomáticos, así como a la diferente localización por servicios de hospitalización, alguno de ellos con menor tendencia proactiva a la detección de alteraciones electrocardiográficas. Si bien no se puede descartar la pérdida de algunos registros, se estima que representan un porcentaje menor dado que los pacientes sin registro de electrocardiograma en papel coincidían sin descripción del mismo en la historia clínica electrónica.

Estudios con dispotasemias publicados hasta la fecha han indicado tasas menores de realización de electrocardiograma, con tasas tan bajas como 6% para hipopotasemia y 19% para hiperpotasemia, si bien no han sido muestras de pacientes con alteraciones graves6,13. En la única serie publicada de hipopotasemia grave, se alcanzó un porcentaje algo mayor de registros (55%)8.

Identificamos 9 casos con fenocopia Brugada en el grupo de hiperpotasemia; en consonancia con los resultados de Littmann et al.14, la mayoría de pacientes fueron varones con afecciones clínicas graves. Recientemente se ha publicado un estudio observacional de 6 años (15 casos con fenocopia Brugada en el contexto de hiperpotasemia) que describió la asociación de dicho patrón electrocardiográfico con la presentación de arritmias graves y alta mortalidad global; los niveles altos de K+ y el sexo masculino fueron predictores de la presentación de fenocopia Brugada en el grupo de pacientes con hiperpotasemia grave15.

Respecto a la presentación de arritmias graves, el grupo de hiperpotasemia presentó mayor número de eventos adversos. Pfortmüller et al.6 encontraron cifras similares en la incidencia de arritmias en hiperpotasemia (19%). En el contexto de hipopotasemia, la presentación de arritmias malignas está mejor estudiada en contextos específicos como el infarto agudo de miocardio donde alcanza valores entre 8 y 19%, o en la insuficiencia cardiaca donde la hipopotasemia está reconocida como un predictor independiente de muerte súbita arrítmica16-18. Sin embargo, en una serie publicada donde se excluyeron pacientes con infarto agudo de miocardio, se ha descrito una incidencia de arritmias ventriculares del 3% en contexto de hipopotasemia, tasa ligeramente inferior a la encontrada en nuestra serie (6%)16. Dado el potencial de las dispotasemias graves de desencadenar arritmias graves (26% de eventos globalmente en nuestra serie), nuestra recomendación es que se deben considerar como una urgencia médica con indicación de tratamiento inmediato en un ámbito hospitalario con capacidad de monitorización cardiaca continua.

Impacto pronósticoLas concentraciones de K+ plasmático presentan una asociación de mortalidad a medio y largo plazo en curva en U, con una menor mortalidad con cifras entre 4-5 mmol/L19-22.

Respecto a la mortalidad intrahospitalaria, ambos grupos presentaron valores altos. Los predictores independientes de mortalidad durante la hospitalización encontrados globalmente (edad, cáncer activo y necesidad de ingreso en unidad de alta dependencia) sugieren que las alteraciones graves de K+ son un marcador de gravedad de los pacientes y no una causa directa del evento. Sin embargo, no se debe pasar por alto la necesidad de realizar monitorización electrocardiográfica precoz, así como el manejo agresivo de las dispotasemias graves dado el riesgo arrítmico potencial que conllevan. En el grupo de hiperpotasemia, el antecedente de IRC fue un factor protector, presentando los pacientes sin IRC 4,5 veces más riesgo de morir durante la hospitalización. El papel protector de la IRC podría ser secundaria a una menor susceptibilidad de estos pacientes a la toxicidad cardiaca de la hiperpotasemia, así como el uso más frecuente de diálisis en estos pacientes23,24.

El riesgo de mortalidad no parece terminar en el momento del alta hospitalaria, dado que las tasas de muerte a 6 meses continúan siendo elevadas. En el subgrupo con hipopotasemia, las variables edad, sexo masculino y uso de diurético de asa se asociaron independientemente a un incremento de la mortalidad a 6 meses, pudiendo reflejar la presencia de signos de congestión hídrica secundaria a enfermedad hepatorrenal o cardiaca más avanzada. El aumento de la mortalidad en el seguimiento de los pacientes con dispotasemias diagnosticadas durante la hospitalización puede amortiguarse con la corrección de los valores de K+, tal y como lo ha demostrado Núñez et al.20.

Recientemente, se ha descrito el papel de la hiperpotasemia en pacientes con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección disminuida como motivo para no utilizar inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona o hacerlo a dosis no objetivo, demostrando que la hiperpotasemia fue la causa más frecuente (30% pacientes) de no utilizar antagonistas de receptores de mineralocorticoide, o de utilizarlos a dosis inferiores a la objetivo (15%); respecto al uso de inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina o antagonistas de los receptores de angiotensina II estas tasas alcanzaron el 14 y 5%, respectivamente25.

Respecto a la recurrencia de las alteraciones del K+ durante el seguimiento hemos encontrado tasas significativamente altas para ambas dispotasemias. El registro poblacional sueco SCREAM valoró la recurrencia de dispotasemias a 3 años de seguimiento, presentando valores más elevados comparados con nuestra serie (36% en hiperpotasemia y 33% en hipopotasemia), si bien la tasa de recurrencia de hiperpotasemia moderada-grave (> 5,5 mmol/L) fue similar a nuestra serie (28%)26. Dada la alta tasa de recurrencia esperable, se debe promover la búsqueda activa protocolaria por el impacto pronóstico negativo que conlleva su presentación, tomando en cuenta que la monitorizaciín en el caso de hiperpotasemia previa debe ser todavía más exhaustivo en los meses calurosos.

El tratamiento a largo plazo para evitar las recurrencias en el caso de la hiperpotasemia continúa siendo un reto. Sin embargo, con el desarrollo de nuevos fármacos como el patiromer y ciclocilicato de zirconio sódico, que han demostrado ser eficaces y seguros para el tratamiento precoz de la hiperpotasemia, podrían modificar el abordaje tanto agudo como crónico del manejo de la hiperpotasemia27. No obstante, estos resultados se deben confirmar en pacientes con hiperpotasemia grave que se excluyeron o se encuentran infrarrepresentados en los ensayos pivotales28-30.

LimitacionesEl diseño retrospectivo supone una limitación para la recolección de información. Dado que se ha enfocado en las dispotasemias graves, nuestros resultados no pueden ser generalizables para las alteraciones ligera-moderadas del K+ plasmático. Debido al bajo porcentaje de electrocardiogramas registrados durante el episodio de dispotasemia, la descripción electrocardiográfica y arrítmica es limitada para su generalización. Respecto al seguimiento de los pacientes, se han utilizado la historia electrónica del centro y el registro electrónico de datos sanitarios de nuestra comunidad autónoma, aunque no se puede descartar la pérdida de información por desplazamientos a otras comunidades. La valoración de la recurrencia de la dispotasemia fue realizada únicamente a través de historia clínica electrónica del centro, por lo que se podría esperar tasas ligeramente más altas de las encontradas.

ConclusionesLas dispotasemias graves en los pacientes hospitalizados son poco frecuentes y sus desencadenantes principales son las alteraciones de la función renal, así como el uso de medicamentos que alteran el equilibrio corporal del K+. La elevada mortalidad aguda y a largo plazo se debe a que constituyen un marcador de comorbilidad significativa asociada. La mortalidad aguda parece estar asociada en una elevada proporción de pacientes debido al elevado riesgo de presentar arritmias cardiacas graves, por lo que se aconseja realizar seguimiento electrocardiográfico intensivo en pacientes hospitalizados con dispotasemias graves.

- -

Las alteraciones del K+ plasmático (dispotasemias) son comunes en pacientes hospitalizados.

- -

Se sabe poco sobre las dispotasemias graves, su prevalencia, caracterización arrítmica y el pronóstico que conllevan.

- -

Las dispotasemias graves son poco frecuentes en pacientes hospitalizados.

- -

Conllevan un riesgo vital por el riesgo de arritmias cardiacas graves, principalmente en el grupo de hiperpotasemia por lo que se recomienda seguimiento electrocardiográfico intensivo.

- -

Se asocian a mal pronóstico a corto y mediano plazo, probablemente por ser un marcador de comorbilidad significativa.

- -

La recurrencia de la dispotasemia grave índice en el seguimiento es alta, por lo que se recomienda la monitorización analítica estrecha de estos pacientes, especialmente en los meses calurosos en el caso de hiperpotasemia grave previa.

Este trabajo ha sido parcialmente financiado por el Instituto de Investigación Sanitario Gregorio Marañón a través de la beca posformación de médico interno residente; CIBERCV; Instituto de Investigación Carlos III (FIS14-857, DTS16-160, FIS17-1059).

Conflicto de interesesNo se declara ninguno.