Los avances en el campo de la imagen cardiovascular han seguido aumentando de forma exponencial en este último año. Las técnicas de imagen cardiaca siguen buscando el origen fisiopatológico de un gran número de enfermedades cardiovasculares para determinar nuevas dianas terapéuticas, o anticiparse a la enfermedad detectando la alteración miocárdica y ateroesclerótica subclínica. El amplio desarrollo de las nuevas técnicas de imagen cardiaca ha permitido extender su uso en cada vez más sustratos patológicos: la deformación miocárdica se establece como un factor pronóstico de utilidad en pacientes con cáncer, enfermedad valvular o insuficiencia cardiaca; las secuencias avanzadas de cardiorresonancia se muestran prometedoras para el estudio de las aortopatías, miocardiopatías y cardiopatías congénitas, e incluso en un futuro próximo puede que la inteligencia artificial resuelva dudas y facilite las tareas diarias de los laboratorios de imagen cardiaca de nuestro entorno. Sin duda, uno de los campos más destacados es el intervencionismo estructural percutáneo, que evoluciona de forma imparable, con el objetivo de extenderse a una población cada vez menos restringida y anticiparse, en ciertas ocasiones, al acto quirúrgico en pacientes de alto riesgo.

The advances in the field of cardiovascular imaging have continued to increase exponentially in this last year. Cardiac imaging techniques continue to pursue the physiopathological origin of a large number of cardiovascular diseases, with the aim of determining new therapeutic targets or anticipating the disease by detecting subclinical atherosclerotic and myocardial damage. The broad development of new cardiac imaging techniques has allowed its use to be extended to more and more pathological substrates. Myocardial deformation is established as a useful prognostic factor in patients with cancer, valve disease or heart failure. Advanced cardiac resonance sequences seem promising for the study of aortic diseases, cardiomyopathies and congenital heart disease. Furthermore, in the near future, artificial intelligence may help to resolve doubts and facilitate the daily tasks of cardiac imaging laboratories in our environment. Undoubtedly, one of the most outstanding fields is the percutaneous structural interventionism that is resoundingly advancing with the aim of extending its use to a less restricted population and anticipating, on certain occasions, the surgical act in high-risk patients.

Es una tarea complicada resumir en pocas líneas lo más importante publicado el año pasado en este apartado misceláneo. Toda selección implica un mayor o menor grado de subjetividad. Trataremos de que los temas que se tocan en este epígrafe sean del interés del lector.

Novedades en imagen cardiacaUno de los aspectos que se han desarrollado más el año pasado ha sido la denominada inteligencia artificial, y uno de los ejemplos más prácticos es la cuantificación automática de la función cardiaca con algoritmos como el heart model. Este sistema es capaz de integrar el reconocimiento de imagen con una memoria interna que sabe cómo son las cavidades cardiacas. El grupo de la Universidad de Chicago, dirigido por el doctor Roberto Lang, lidera el desarrollo de esta nueva tecnología, y sus recientes trabajos publicados1,2 han demostrado que el heart model es una herramienta rápida y precisa, que no envidia en muchos aspectos a técnicas más sofisticadas, como puede ser la cardiorresonancia magnética (CRM). Ni qué decir tiene que se muestra como una técnica superior a la imagen tridimensional convencional.

Dentro de los avances en imagen cardiovascular uno de los más controvertidos es el denominado machine learning. Las técnicas modernas de computación ofrecen nuevas formas de acceder a la ingente cantidad de datos que se obtienen mediante las técnicas de imagen no invasiva. Tanto a partir de las propias imágenes, como a partir de los resultados analíticos de las mismas, el machine learning tiene capacidad de obtener nuevos datos potencialmente importantes para el tratamiento de nuestros pacientes. Esta nueva tecnología puede permitir, por una parte, automatizar tareas reduciendo los tiempos de la variabilidad inherentes a su realización por personas. Por otra, es capaz de proporcionar información clínica que hubiera pasado desapercibida de otra forma. Como no podía ser de otra manera, el desarrollo de estas nuevas tecnologías requiere una importante inversión económica para preparar las bases de datos que pueden analizarse. Sin duda, el machine learning va a suponer un gran cambio en nuestra forma actual de conocer no solo las técnicas de imagen cardiovascular, sino la medicina en su conjunto3. Un interesante artículo publicado recientemente4 muestra un ejemplo de cómo el machine learning es capaz de proporcionar ayuda práctica. En este estudio, los autores usan esta tecnología para investigar el valor predictivo de las variables basales obtenidas mediante CRM y crear nuevos modelos matemáticos capaces de predecir el riesgo de deterioro de la función ventricular en pacientes con tetralogía de Fallot corregida quirúrgicamente. En sus conclusiones destacan que el machine learning fue capaz de descubrir variables predictoras que habían pasado desapercibidas en los análisis de regresión tradicional. Los modelos predictivos generados fueron útiles para planificar precozmente intervenciones quirúrgicas en pacientes de alto riesgo.

Y no podemos dejar pasar de largo un interesante artículo publicado en el European Heart Journal Cardiovascular Imaging5 sobre el e-learning en imagen cardiovascular. En este documento se plantea una definición de e-learning, se habla de sus ventajas, de su uso y limitaciones. Sus principales conclusiones son que el e-learning puede ayudar a la educación en imagen cardiovascular y complementar las técnicas docentes tradicionales, y sus principales ventajas son que puede suplir la integración con colegas, es flexible en tiempo y espacio, fácilmente accesible y relativamente barato. Por tanto, los recursos se deben adaptar para incluir el e-learning en los programas educacionales.

También es de interés un artículo realmente impactante6 en el que Alan G. Fraser explica que toda técnica de imagen nueva debe evaluarse rigurosamente, de tal manera que se establezca su rentabilidad diagnóstica antes de que la técnica se popularice, por tanto deberían existir ensayos en los que se evaluaran las diferentes técnicas. Para ello, y para mejorar los beneficios que las nuevas técnicas de imagen pueden proporcionar a los pacientes, se deben usar los nuevos avances basados en machine learning para analizar bases de datos digitales e identificar factores pronósticos independientes o factores de respuesta al tratamiento.

Estudio de la ateroesclerosisPor otra parte, los avances técnicos también han permitido ampliar nuestro conocimiento de la ateroesclerosis coronaria. En concreto, diferentes artículos han demostrado cómo, mediante técnicas de imagen no invasiva, es posible detectar placas vulnerables que potencialmente podrían tratarse localmente o de forma sistémica. Sin embargo, es necesario esperar a los resultados de ensayos clínicos actualmente en marcha para poder pensar en hacer un tratamiento personalizado que evite eventos coronarios agudos7.

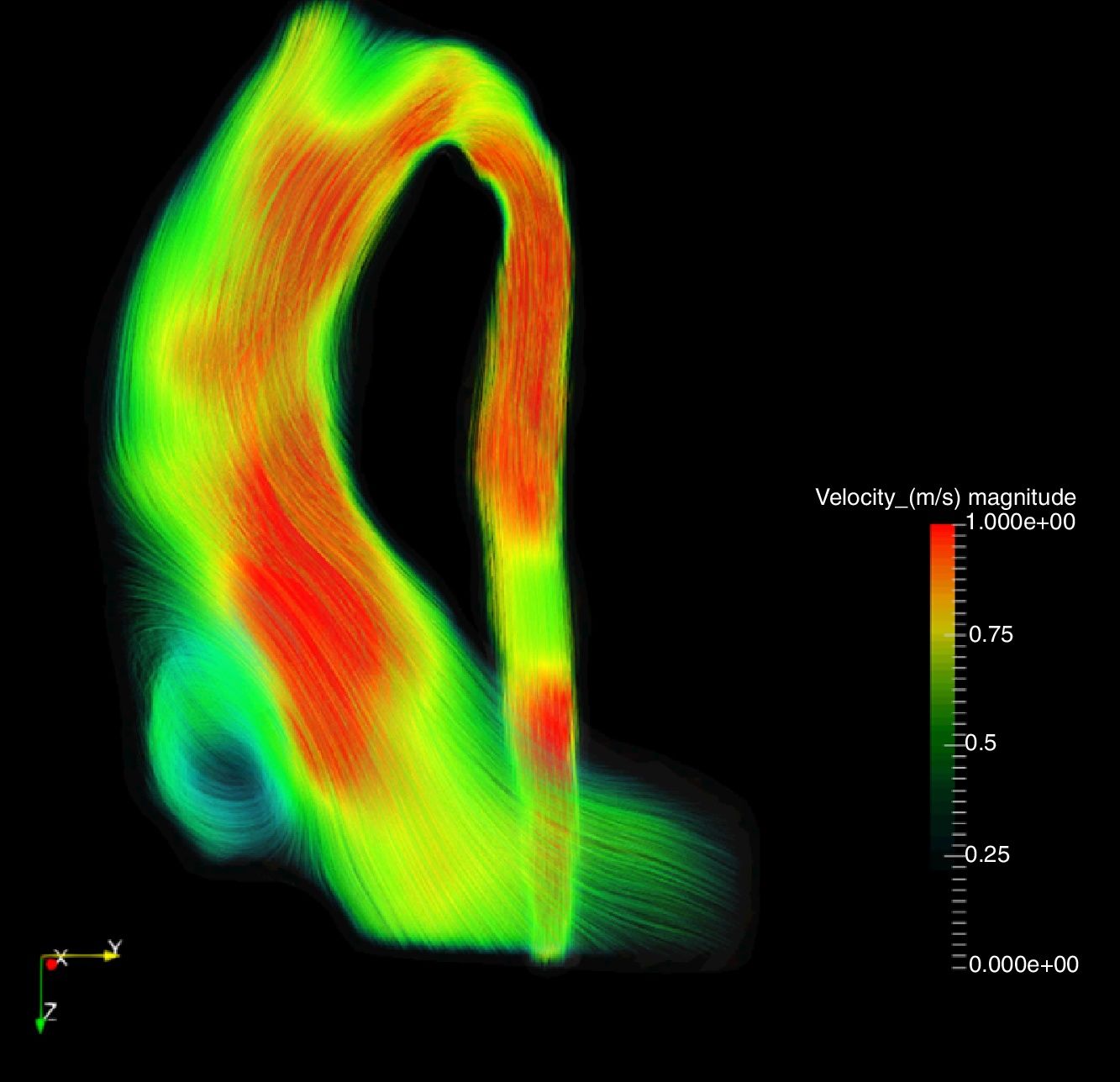

Secuencias de flujo 4D con cardiorresonancia magnéticaNo solo el territorio coronario es objeto de estudio mediante técnicas no invasivas. Durante el pasado también se han visto grandes avances en la valoración no invasiva de grandes vasos, en especial de la aorta. El progreso de las nuevas técnicas de imagen cardiaca ha mejorado la precisión diagnóstica de las exploraciones complementarias en estos pacientes. Y además, ha incrementado el conocimiento sobre la fisiopatología de un amplio espectro de enfermedades cardiovasculares. En este sentido, el estudio de flujo 4D mediante CRM constituye una de las más prometedoras técnicas introducidas en los últimos años. Estas secuencias permiten valorar información de la velocidad del flujo en las 3 dimensiones del espacio en una sola adquisición, y a partir de aquí estudiar parámetros como la dirección del flujo, la vorticidad y la tensión de cizallamiento de pared. Si bien se recomienda su uso en el estudio de valvulopatías, flujos complejos y cardiopatías congénitas8, el acceso limitado a las mismas hace que se usen más frecuentemente en protocolos de investigación.

Dada su elevada prevalencia en la población general, uno de los principales campos de aplicación lo constituye el estudio de la valvulopatía aórtica bicúspide (VAB) y la aortopatía asociada. En los pacientes con VAB, debido a la apertura asimétrica valvular, se produce una mayor angulación en el jet aórtico, y con un desplazamiento de las velocidades respecto al centro de la luz aórtica. Esto se traduce en una distribución asimétrica de la tensión de cizallamiento de pared (wall shear stress) en esta población. En un reciente trabajo Rodríguez-Palomares et al.9 estudiaron a pacientes con VAB con diámetros aórticos<55mm y sin valvulopatía significativa para determinar si existían diferentes patrones de flujo en función del fenotipo valvular, y si había una relación con el patrón de dilatación aórtica. Dicho estudio mostró que, en el caso de la VAB tipo 1 (RL-VAB), los perfiles de velocidad y la tensión de cizallamiento de pared máximos se distribuyeron de forma homogénea al nivel anterior-derecho en toda la extensión aórtica; sin embargo, los sujetos con VAB tipo 2 (RN-VAB) presentaron perfiles más variables, pero con una tendencia a distribuirse a nivel posterior en el tercio proximal de la aorta ascendente, y con una rotación marcada anterior al nivel medio-distal. Además, el incremento de la tensión de cizallamiento axial proximal podría justificar la dilatación de la raíz aórtica en los pacientes con VAB tipo 1, mientras que el incremento de la tensión de cizallamiento circunferencial distal podría determinar la dilatación de la aorta ascendente distal y el cayado proximal en el VAB tipo 2. Todo ello podría explicar los diferentes patrones de dilatación aórtica en los distintos morfotipos de VAB (fig. 1). Este es el primer estudio que analiza los diferentes componentes, axial y circunferencial, de la tensión de cizallamiento de la pared para explicar los diversos fenotipos de dilatación aórtica. A pesar de estos hallazgos, son necesarios estudios longitudinales para establecer la relación causal entre estas alteraciones del flujo y los patrones de dilatación.

Si bien los patrones de flujo podrían justificar la aortopatía en los VAB, hay controversia sobre la eventual presencia de una alteración intrínseca de la pared aórtica en esta población. En este sentido, un estudio del mismo grupo10 ha objetivado en los pacientes con VAB sin dilatación aórtica parámetros similares de rigidez aórtica que los controles sanos, tanto en aorta ascendente como descendente. Asimismo, los pacientes con VAB y aorta dilatada tampoco presentaron diferencias en la rigidez aórtica en comparación con pacientes con aorta dilatada y válvula aórtica trivalva. En cambio, los pacientes con síndrome de Marfan sí mostraron una rigidez parietal marcadamente incrementada en comparación con VAB y controles sanos. Dicho estudio enfatiza nuevamente el papel del flujo sobre las propiedades biomecánicas intrínsecas de la pared aórtica en la aortopatía.

En la actualidad, las secuencias de flujo 4D también se utilizan en la evaluación del flujo auricular para valorar el riesgo embólico en pacientes con fibrilación auricular; y también en el estudio del flujo intraventricular en pacientes con distintas miocardiopatías, entre ellas la miocardiopatía dilatada para valorar el riesgo de que se formen trombos intracavitarios y determinar el patrón de presión telediastólico.

Mecánica miocárdicaEn este último año hemos asistido a un interés creciente en el estudio de las técnicas de deformación en diferentes escenarios clínicos. Sin duda, el documento de consenso de la European Association of Cardiovascular Imaging ha impulsado la incorporación del strain global longitudinal (SGL) con speckle tracking como parámetro de la función ventricular izquierda11. Aunque también disponemos de criterios de estandarización12 y valores de normalidad del strain del ventrículo derecho13 y de la aurícula izquierda14, su uso clínico es más limitado en el momento actual.

En el campo de la insuficiencia cardiaca (IC) el SGL ha demostrado ser útil en la estratificación pronóstica de pacientes con IC aguda y con fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) conservada. En un estudio multicéntrico, que incluyó a 4.172 pacientes con IC aguda, el SGL fue mejor predictor de mortalidad a 5 años que la FEVI15. En pacientes con IC y FEVI conservada el SGL presenta una buena correlación con la cuantificación del espacio extravascular en resonancia, y permite discriminar la miocardiopatía hipertensiva de la IC16. En pacientes con disfunción ventricular izquierda, además del SGL, el strain de ventrículo derecho mejora la estratificación pronóstica17.

El uso clínico del SGL en pacientes asintomáticos es más controvertido. El estudio TAS-ELF18 demostró que el SGL es un buen predictor de desarrollo de IC en pacientes con factores de riesgo; sin embargo, el tratamiento preventivo basado en SGL (inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina o bloqueadores beta) no modificó el pronóstico, por lo que será necesario buscar estrategias de prevención alternativas.

En la monitorización de pacientes con cáncer el SGL se consolida como una herramienta imprescindible. Hay que recordar que se pueden documentar cambios significativos en el SGL, tanto si se reduce el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo como si aumenta el volumen telesistólico, y solo en el segundo caso estaríamos ante cambios significativos en la función ventricular19. Otro aspecto interesante es la necesidad de utilizar el SGL, y no el strain longitudinal en un plano, como parámetro de monitorización. El uso de strain en un plano muestra desacuerdo en el diagnóstico de cardiotoxicidad en el 22% de pacientes20.

Las técnicas de deformación se emplean cada vez más en el estudio de pacientes valvulares con el objetivo de identificar daño subclínico y optimizar el momento quirúrgico21. La información más sólida está en el campo de la estenosis aórtica (EAo). La última actualización de las guías de EAo incluye el SGL como herramienta pronóstica22, datos que se confirman en un estudio reciente del grupo de Lovaina. Se incluyeron 688 pacientes con EAo con un seguimiento de 24 meses. El SGL se mostró como predictor pronóstico independiente en EAo grave (hazard ratio [HR]=1,17; intervalo de confianza del 95% [IC 95%]: 1,09-1,26]; p<0,001). De hecho, los pacientes con EAo grave, FEVI conservada y SGL<–14% tuvieron peor supervivencia libre de eventos, similar a la de aquellos con disfunción ventricular23. En pacientes con regurgitación aórtica grave en seguimiento expectante un estudio retrospectivo de cohortes, que inscribió a 1.063 participantes, mostró un aumento significativo y progresivamente mayor de la mortalidad en aquellos pacientes con peor SGL a partir de un punto de corte en torno a –19%, especialmente en el grupo de los no operados24. Otro estudio con el mismo tipo de diseño incluyó a 506 pacientes intervenidos quirúrgicamente por regurgitación mitral primaria, y detectó una peor evolución postoperatoria en aquellos casos con un SGL menor de 18,1%25.

Con respecto a las nuevas tecnologías destacamos la posibilidad de analizar el SGL en pacientes con ventana ecocardiográfica subóptima gracias al uso de «ecopotenciadores». En un estudio multicéntrico Medvedofsky et al.26 han publicado la primera experiencia con buenos resultados, aunque son necesarios más estudios.

El estudio de la deformación miocárdica también es un campo en fase de desarrollo en CRM. Con las técnicas de feature tracking se puede estudiar la deformación miocárdica en longitudinal, radial y circunferencial. Un estudio reciente con 60 pacientes de ambos sexos y diferentes condiciones clínicas ha demostrado una excelente factibilidad de la técnica con una buena reproducibilidad27. Una vez establecidos los valores de corte y su correspondencia con los valores obtenidos por otras técnicas, como la ecocardiografía, el estudio de la deformación miocárdica con CRM formará parte de las herramientas para el estudio de la función ventricular en valvulopatías y miocardiopatías.

Estudio de la microestructura miocárdica mediante cardiorresonanciaLa CRM ha mostrado ofrecer además herramientas prometedoras en el campo de las miocardiopatías, como el estudio de la microestructura miocárdica con las técnicas por tensor de difusión. Este método determina el vector de difusión de agua y ya está implementada en la resonancia neurológica con la tractografía. En cardiología presenta desafíos técnicos que se están logrando superar, si bien la adquisición es prolongada y la resolución espacial es relativamente baja. Un reciente estudio transversal descriptivo ha demostrado que en la miocardiopatía dilatada está afectada la disposición sistólica de los fascículos miocárdicos, mientras que en la miocardiopatía hipertrófica predominan las alteraciones de su conformación diastólica28. De consolidarse, el estudio del tensor del difusión con CRM está llamado a ser una herramienta fundamental en el estudio de la íntima estructura miocárdica en las miocardiopatías.

Caracterización tisular mediante cardiorresonanciaOtra manera —ya consolidada— de caracterizar el miocardio con CRM es con el estudio de sus constantes de relajación T1, T2 y T2*. El daño miocárdico con depósito de esfingolípidos marca el pronóstico vital en la enfermedad de Fabry, pero los tratamientos disponibles tienen una efectividad muy limitada una vez instaurada la hipertrofia miocárdica, y es aparente el típico patrón de realce tardío de gadolinio. A diferencia de otras condiciones que cursan con hipertrofia cardiaca, en las que el T1 está prolongado, en la enfermedad de Fabry el T1 está característicamente acortado por la presencia de esfingolípidos. Esta singularidad permite su diagnóstico precoz, como ha demostrado el estudio observacional multicéntrico29 que incluyó a 100 pacientes de ambos sexos con enfermedad de Fabry, pero sin hipertrofia ventricular, a los que se practicó una CRM. Un hallazgo fundamental del estudio es que el acortamiento de T1 es manifiesto en los pacientes sin hipertrofia, y que además es más parcheado de lo que inicialmente se pensaba, por lo que habrá que considerar analizar los mapas de T1 en varios cortes. La magnitud del acortamiento del T1 se asocia a otros hallazgos patológicos en estos pacientes que no cumplen criterios de hipertrofia29.

Intervencionismo estructural percutáneoOtro apartado relevante en el campo de la imagen cardiovascular es sin duda el intervencionismo estructural percutáneo, tanto por el crecimiento exponencial en el número de procedimientos como por el desarrollo tecnológico asociado en los últimos años. El implante percutáneo de válvula aórtica (TAVI) sigue siendo la técnica predominante. En el último año se han publicado trabajos sobre la durabilidad de este tipo de prótesis con seguimientos superiores a 5 años y tasas de disfunción protésica menores del 5%30. En el seguimiento postimplante la trombosis protésica ocurrió en<1%, con normalización tras el uso de anticoagulantes orales31. Con el objetivo de optimizar las indicaciones de implante se hace imprescindible detectar con precisión los factores pronósticos que ayuden en la toma de decisiones. Recientemente, la disfunción ventricular derecha32 y la regurgitación tricuspídea33 han demostrado ser factores de mal pronóstico en el seguimiento, mientras que la ausencia de reserva contráctil en eco-dobutamina no resultó un predictor válido en la EAo de bajo flujo y bajo gradiente34. Además, la experiencia clínica publicada permite concentrar los esfuerzos de la imagen cardiaca en la valoración anatómica preprocedimiento y en el seguimiento, dado que la imagen intraprocedimiento parece no mejorar los parámetros de despliegue35. En relación con la reparación mitral borde a borde, en 2018 se ha comunicado que la vena contracta 3D mejora la cuantificación de la regurgitación residual y aporta valor pronóstico36,37, al igual que el patrón de remodelado ventricular en el seguimiento, que es mayor en los pacientes que presentaron remodelado ventricular adverso38. El implante percutáneo protésico mitral sobre bioprótesis degeneradas se ha mostrado igual de eficaz en términos clínicos y ecocardiográficos respecto al remplazo quirúrgico39, y podría llegar a ser una alternativa viable en estos pacientes. También han visto la luz multitud de trabajos y revisiones sobre el intervencionismo sobre válvula tricúspide, con la reparación borde a borde como la técnica más extendida, que asocia mejoría funcional y cuyos predictores de factibilidad son un jet de regurgitación central o anteroseptal40. Se ha publicado en nuestro medio la seguridad y eficacia del implante valvular percutáneo pulmonar en la población pediátrica con buenos resultados a corto y medio plazo41. Finalmente, se ha comparado la presencia, localización e intensidad de los leaks paravalvulares sobre implante percutáneo de válvula aórtica en modelos autoexpandibles y expandibles con balón, y no se han encontrado diferencias entre ambos42.

Por otra parte, dentro del intervencionismo no valvular destaca el aumento en el uso de los dispositivos de cierre de orejuela izquierda, tras demostrarse en nuestro medio una reducción de la incidencia de accidente cerebral isquémico y hemorrágico con un beneficio mantenido en el tiempo43. En la selección de pacientes se ha comunicado la seguridad y eficacia del procedimiento en presencia de trombo apical44. Durante el procedimiento, se ha asociado el número de angiografías invasivas de la orejuela con la presencia de lesiones isquémicas cerebrales detectadas por resonancia magnética45. Continúa siendo importante el seguimiento posterior con imagen, ya que la formación de trombo sobre el dispositivo alcanza el 7% anual y se asocia con un incremento del riesgo isquémico en el seguimiento46.

Conflicto de interesesNo se declara ninguno.