En este texto ser repasan algunos de los principales trabajos relacionados con el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares más prevalentes en el paciente mayor publicados durante el último año, a la vez que se resalta también la importancia de una adecuada prevención, tanto primaria como secundaria. De igual modo, merecen especial atención entidades tan prevalentes como la cardiopatía isquémica, la fibrilación auricular o la insuficiencia cardiaca. Destaca además el papel de la rehabilitación cardiaca y el intervencionismo estructural que mejoran el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes cardiópatas de edad avanzada. Por último, repasamos algunos aspectos importantes en cardiopatías especialmente frecuentes en el paciente mayor como la endocarditis infecciosa y el bloqueo interauricular.

In this text we review some of the main studies related to the diagnosis and treatment of the most prevalent cardiovascular diseases in older patients published during the last year, also highlighting the importance of adequate prevention, both primary and secondary. Similarly, prevalent entities such as ischemic heart disease, atrial fibrillation or heart failure. We also highlight the role of cardiac rehabilitation and percutaneous cardiovascular intervention given its prognostic impact and improvement of quality of life in elderly patients with cardiovascular disease. Finally, we review some cardiovascular diseases that are especially common in older patients like interatrial block and infectious endocarditis.

A finales de 2021 se publicaron las guías europeas de prevención cardiovascular en las que se hace referencia al paciente mayor1. En el paciente de 70 años o más aparentemente sano se recomienda calcular el riesgo cardiovascular a 10 años mediante la escala Systematic Coronary Risk Evaluation2-Older Persons (SCORE2-OP), que califica directamente a los octogenarios como de muy alto riesgo exclusivamente por la edad. En estos casos se deben considerar algunos factores modificadores del riesgo, como las comorbilidades, la polifarmacia, la fragilidad y las preferencias del paciente. En función de estos modificadores se podría decidir no establecer objetivos específicos de control o establecer una prevención primaria con un objetivo de presión arterial sistólica menor de 140mm Hg (indicación clase I) y hasta 130mm Hg o menos si el paciente lo tolera; y un colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad menor de 100mg/dl (indicación clase IIb), en un primer paso. Estos objetivos se podrían intensificar en un segundo paso en función de las características del paciente. En este sentido, en caso de pacientes robustos se debe considerar llegar a valores de presión arterial sistólica de 130mm Hg y colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad menor de 70 o incluso 55mg/dl según el nivel de riesgo cardiovascular.

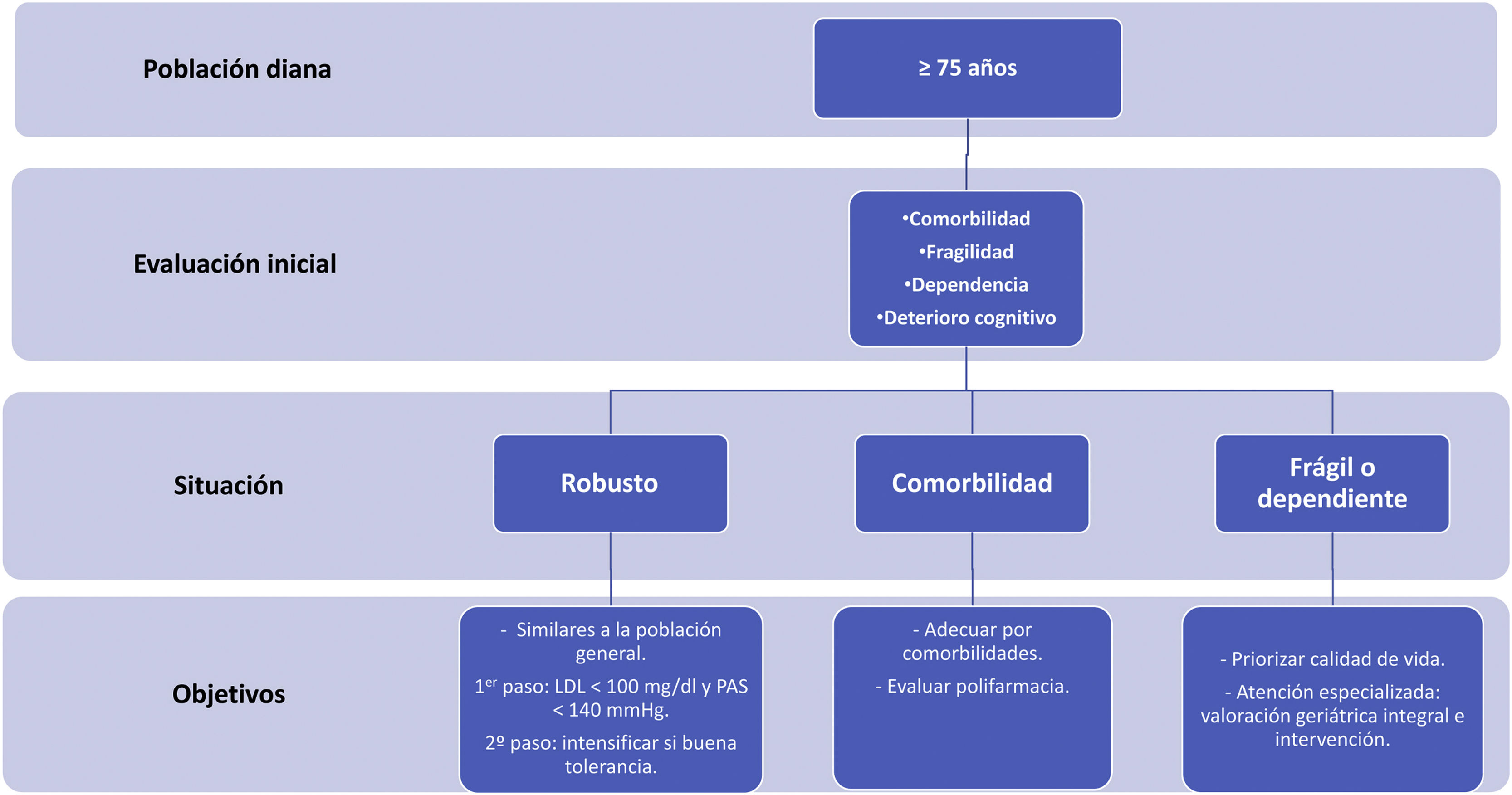

Un documento recientemente publicado recomienda una valoración inicial de fragilidad, comorbilidad, dependencia y deterioro cognitivo para hacer una clasificación del paciente en robusto, comórbido y frágil o dependiente (fig. 1). En el paciente robusto las recomendaciones de prevención primaria serían similares a la población general, pero en el paciente frágil o dependiente habría que realizar una valoración geriátrica integral estructurada y priorizar el tratamiento sintomático y la calidad de vida del paciente2.

Identificación y evaluación de los pacientes mayores en prevención cardiovascular. LDL: lipoproteínas de baja densidad; PAS: pensión arterial sistólica. Modificado con permiso de Bonanad et al.2.

Además, en otra revisión reciente se hace referencia al estrés oxidativo asociado a la edad como un verdadero factor de riesgo cardiovascular que promueve la aterosclerosis mediante la disfunción endotelial y el remodelado vascular3.

Para finalizar, cabe destacar el papel del paciente mayor en las guías recientemente publicadas de la American Diabetes Association, en las que se incide en el control laxo de la hemoglobina glicosilada en casos de fragilidad o comorbilidad y en la preferencia por fármacos hipoglucemiantes seguros con una baja tasa de hipoglucemias4.

Prevención secundaria y rehabilitación cardiacaEl beneficio de los programas integrales de prevención secundaria y rehabilitación cardiaca está suficientemente avalado también en los pacientes de edad avanzada. En el ámbito de la cardiopatía isquémica, un estudio reciente que incluye a más de 200 pacientes con edad media de 80 años tras revascularización percutánea por síndrome coronario agudo (SCA) ha mostrado un beneficio de la rehabilitación cardiaca precoz en capacidad de ejercicio y consumo de oxígeno, especialmente en aquellos con consumos basales más bajos y con alteraciones en el desempeño de actividades de la vida cotidiana5.

En la misma línea, varios trabajos recientes han demostrado un beneficio de la rehabilitación cardiaca en pacientes mayores con insuficiencia cardiaca (IC) en términos de capacidad funcional, calidad de vida y desempeño de actividades de la vida cotidiana6. De hecho, aquellos pacientes con menor capacidad funcional al final del programa presentaron peor pronóstico en el seguimiento7. Por otro lado, un programa multicéntrico y multidisciplinar de ejercicio físico comunitario en 1.519 pacientes con fragilidad y sarcopenia (edad media 79 años, 71% mujeres) se asoció a un menor deterioro en la movilidad a los 3 años de seguimiento, en especial en aquellos pacientes con puntuación más desfavorable en la escala Short Physical Performance Battery (SPPB)8.

Cardiopatía isquémicaLa prevalencia de la cardiopatía isquémica, tanto el síndrome coronario crónico como el SCA, es uno de los principales problemas de salud en la población mayor. En los últimos años ha cobrado especial interés la valoración de las comorbilidades y los síndromes geriátricos en estos pacientes9. La fragilidad afecta a una gran proporción de pacientes mayores con SCA, si bien la forma de estimarla en dicho escenario es objeto de debate. En una población de 150 pacientes mayores de 70 años con SCA se determinó la fragilidad mediante la escala Fried y la Clinical Frailty Scale. Ambas escalas identificaron correctamente a los pacientes frágiles, que presentaron un peor pronóstico en el seguimiento. La utilización de ambas escalas es por tanto una alternativa válida en este escenario10.

La función física medida por la escala SPPB se asoció con una mayor mortalidad en el seguimiento de 1.388 pacientes mayores de 70 años con SCA (provenientes de los registros LONGEVO-SCA, FRASER y HULK). De hecho, el efecto beneficioso de mantener un buen estado físico es especialmente relevante en las mujeres, lo que podría explicar la mayor supervivencia de esta población11. El deterioro cognitivo, aun en sus estadios más iniciales, impacta negativamente en el pronóstico del paciente mayor tras un SCA. En un seguimiento a 8 años de pacientes mayores de 65 años tras un SCA, el deterioro cognitivo evaluado por el test de Pfeiffer se asoció con una mayor mortalidad e ingresos. Los autores recomiendan incorporar la evaluación rutinaria del estado a la valoración de la fragilidad para identificar a aquellos pacientes con un mayor riesgo12.

En un reciente trabajo de revisión se abordan los cuatro principios de la bioética y sus potenciales amenazas en el tratamiento del paciente mayor con SCA. El edadismo se identifica como la principal fuente de desigualdades en el diagnóstico, investigación, tratamiento y pronóstico de esta población, por lo que la formación sanitaria en este campo es esencial13.

En cuanto a las comorbilidades, la fibrilación auricular (FA) se considera una epidemia en la población mayor y su coexistencia con la cardiopatía isquémica dificulta el tratamiento, especialmente en relación con la terapia antitrombótica debido al alto riesgo hemorrágico de estos pacientes14. En la población mayor de 80 años con SCA incluida en el registro multicéntrico español LONGEVO-SCA, más del 50% presentaban una puntuación CHA2DS2-VASc≥4 puntos aunque esto no se relacionó con un peor pronóstico en el seguimiento15. En otro subanálisis del mismo registro, la FA no se asoció de forma independiente con un mayor riesgo de eventos16.

En el ámbito del paciente mayor con síndrome coronario crónico, la resonancia magnética cardiaca de estrés ha demostrado ser una herramienta útil para identificar a los pacientes de mayor riesgo de eventos y contribuye a la toma de decisiones al identificar a aquellos pacientes que más se benefician de la revascularización17.

Fibrilación auricular y terapia anticoagulanteLos anticoagulantes orales de acción directa han demostrado ser más eficaces y seguros que los antagonistas de la vitamina K para la prevención del accidente cerebrovascular en pacientes con FA. Además, tienen menos interacciones farmacológicas y dietéticas, y un rápido inicio de acción, por lo que se consideran de primera elección para la prevención de la embolia sistémica en el paciente mayor18.

Sin embargo, los pacientes mayores de 80 años están poco representados en los principales ensayos clínicos. Por ello, en cuanto a la anticoagulación en el paciente mayor, destaca la reciente publicación de un metaanálisis que incluye más de 147.000 octogenarios procedentes de ensayos clínicos y estudios de vida real, y que corrobora la eficacia y seguridad de anticoagulantes orales de acción directa frente a antagonistas de la vitamina K en octogenarios con FA. También mostró reducciones significativas en accidente cerebrovascular, mortalidad por todas las causas y hemorragia intracraneal19.

En lo referente al equilibrio entre riesgo de embolia y de hemorragia, parece que el efecto pronóstico de las embolias es superior al de las hemorragias extracraneales, excepto en el caso de los ataques isquémicos transitorios, que tienen un mejor pronóstico. Para la hemorragia intracraneal, el riesgo de mortalidad parece similar al de una embolia grave20.

Ante la necesidad de individualizar el tratamiento antitrombótico en el paciente mayor con FA, se han publicado documentos de revisión con el objetivo de dar pautas sobre la anticoagulación en el paciente mayor y complejo, recomendando un anticoagulante oral de acción directa u otro en función de las características del paciente y las comorbilidades existentes21. Por otro lado, el paciente mayor con FA presenta con frecuencia contraindicación para la anticoagulación debido a un riesgo hemorrágico prohibitivo; en estos casos deben tenerse en cuenta diferentes opciones, entre las que destaca el cierre percutáneo de la orejuela izquierda22.

Intervencionismo estructuralDatos observacionales sobre el cierre percutáneo de orejuela izquierda muestran una mayor tasa de complicaciones agudas en pacientes mayores de 75 años con respecto a los más jóvenes23, especialmente en aquellos que presentan comorbilidades o fragilidad24.

Durante la última década, el desarrollo y generalización del implante percutáneo de válvula aórtica (TAVI) ha aumentado de forma progresiva y su utilización en el paciente mayor se ha asociado a una mejoría de los resultados clínicos respecto a la sustitución quirúrgica en mayores de 75 años25. Nuevos datos observacionales vienen a aumentar la evidencia sobre el impacto de la sarcopenia en el pronóstico de los pacientes sometidos a TAVI26. Sin embargo, esta asociación puede estar mediada por la presencia de fragilidad27.

El ensayo clínico ENVISAGE-TAVI demostró que no hay inferioridad en cuanto a eventos clínicos netos del tratamiento con edoxabán frente a warfarina en pacientes con FA e indicación de anticoagulación tras un TAVI. No obstante, las hemorragias mayores (principalmente gastrointestinales) fueron mayores en el grupo tratado con edoxabán28. En los últimos años diversos estudios han aportado información importante sobre el tratamiento antitrombótico tras TAVI, van Ginkel et al. realizan una revisión exhaustiva de la literatura al respecto29.

El registro italiano GIOTTO comparó los resultados de 1.853 pacientes sometidos a reparación mitral percutánea en mayores y menores de 80 años, encontrando una eficacia y seguridad de la técnica similar30. Además, un subanálisis del ensayo clínico COAPT confirmó que el beneficio del implante de reparación mitral percutánea en pacientes con insuficiencia mitral moderada o grave es independiente de la edad31.

Insuficiencia cardiacaLa IC es una entidad especialmente prevalente en el paciente mayor y precisa un tratamiento específico, lo que asegura un abordaje terapéutico adecuado, pues ello mejora el pronóstico en términos de morbimortalidad32. Por otro lado, cabe prestar especial atención a la presencia de síndromes geriátricos como la fragilidad y la polifarmacia.

El estudio impacto de la FRAgilidad y otros síndromes Geriátricos en el manejo clínico y pronóstico del paciente anciano ambulatorio con Insuficiencia Cardiaca (FRAGIC) es un registro observacional, prospectivo y multicéntrico, avalado por la Sección de Cardiología Geriátrica de la Sociedad Española de Cardiología, que incluyó 499 pacientes ≥75años (edad media 81,4±4,3 años, 38% mujeres) con IC ambulatoria seguidos por cardiología en España33. Tras una mediana de seguimiento de 371 días, 58 pacientes (11,6%) fallecieron, asociándose la presencia de fragilidad de forma independiente con la mortalidad a un año de seguimiento. Los autores concluyen que su identificación y abordaje son fundamentales en el tratamiento integral de nuestros pacientes mayores con IC.

Por otro lado, en un estudio recientemente publicado, Enríquez-Gómez et al. observaron que un puntaje sencillo de polifarmacia identifica, de forma más precisa, que la presencia de comorbilidad en pacientes mayores con IC que tienen mayor probabilidad de presentar eventos adversos, incluida la mortalidad34. Por último, Méndez-Bailón et al. estudiaron, a partir de datos del registro RICA (2.147 pacientes, edad media 81 años, 52% mujeres), el impacto pronóstico de la figura del cuidador en pacientes mayores tras un ingreso por IC aguda35, cuya presencia, en caso de que este fuera un familiar, se asoció de forma significativa con menos eventos a corto plazo.

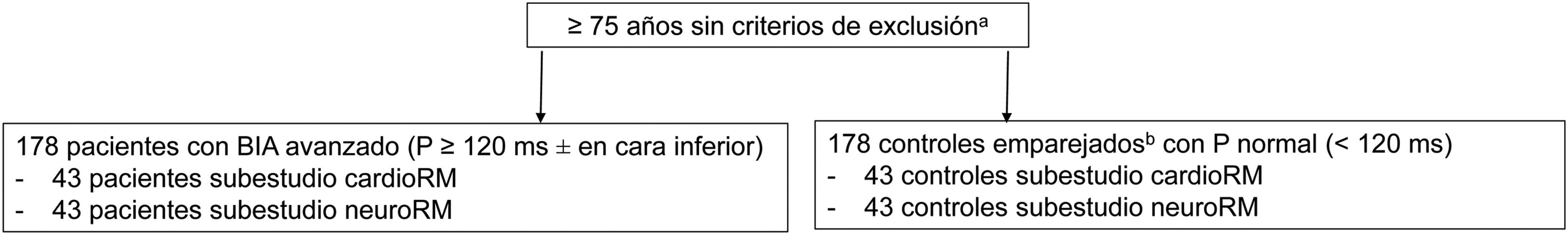

Bloqueo interauricularLa publicación de una revisión de las complicaciones cardiovasculares del bloqueo interauricular en el Journal of the American College of Cardiology36 es un importante aval a la relevancia clínica de este trastorno electrocardiográfico, muy frecuente en ancianos. La clave sigue siendo cómo detectar a aquellos pacientes con mayor riesgo de desarrollo de FA, ictus y deterioro cognitivo. En 2022 se ha puesto en marcha el estudio multicéntrico independiente Análisis Riguroso Auricular en Bloqueo Interauricular Avanzado (ARABIA)37. El diseño de este estudio prospectivo, financiado por el Instituto de Salud Carlos III, se muestra en la figura 2. Este registro permitirá identificar mejor el riesgo de los pacientes con bloqueo interauricular avanzado basándose no solo en los conocidos parámetros electrocardiográficos38, sino también en técnicas avanzadas de imagen.

Diseño del estudio Análisis Riguroso Auricular en Bloqueo Interauricular Avanzado (ARABIA). BIA: bloqueo interauricular; RM: resonancia magnética.

a Indicación de anticoagulación, marcapasos/desfibrilador automático implantable, deterioro cognitivo moderado o grave (≥5 errores en prueba de Pfiffer), ictus, mala ventana ecocardiográfica, ritmo no sinusal, BIA parcial (onda P≥120ms+en cara inferior), cardiopatía significativa (valvulopatía moderada o severa o fracción de eyección de ventrículo izquierdo <50%), fibrilación auricular previa, expectativa de vida <2años, ingreso hospitalario (se permite 24horas previas al alta).

b Sexo, edad (±2a), número de factores de riesgo cardiovascular (tabaquismo activo, hipertensión arterial, hiperlipemia y diabetes mellitus) (±1).

La lista de situaciones en las que el bloqueo interauricular tiene un valor pronóstico independiente es cada vez más amplia e incluye ya la amiloidosis cardiaca por transtiretina39 y la infección por COVID-1940. Por ello, urge estratificar el riesgo de estos pacientes para identificar aquellos que podrían beneficiarse de abordajes terapéuticos como la anticoagulación. En esta identificación son claves la duración41 y la morfología de la onda P, pero posiblemente jueguen también un papel importante los datos morfológicos asociados a fibrosis auricular.

Endocarditis infecciosaLa incidencia anual de endocarditis infecciosa (EI) está aumentando especialmente en la población mayor. Los ancianos suelen presentar más comorbilidades y están sometidos con más frecuencia a intervencionismo y actos médicos que se asocian con mayor incidencia de bacteriemia por gérmenes resistentes42. Estos fenómenos explican que en pacientes mayores sean más frecuentes las EI por enterococos y estreptococos que en jóvenes. Los estafilococos, especialmente el Staphylococcus aureus, ocupan la tercera posición en frecuencia y su prevalencia difiere poco de la encontrada en pacientes más jóvenes con EI43.

Los octogenarios tienen menos probabilidades de ser operados que los pacientes más jóvenes. Aunque el riesgo de mortalidad hospitalaria después de la cirugía es mayor en octogenarios, tras el alta sus resultados a medio plazo son similares a los observados en poblaciones más jóvenes44. Los pacientes mayores con EI que no se operan ni reciben tratamiento médico óptimo presentan habitualmente un mayor número de comorbilidades, lo que parece explicar en parte su peor pronóstico45.

Con la generalización del TAVI se espera que las complicaciones asociadas, como la EI, también aumenten. La gravedad de la EI asociada a TAVI es elevada y se estima una mortalidad intrahospitalaria superior al 30%46. Habitualmente el tratamiento de la EI asociada al TAVI suele ser exclusivamente médico mediante tratamiento antibiótico de duración prolongada, ya que la cirugía no ha demostrado un beneficio significativo en la reducción de eventos adversos. Esto posiblemente es debido a que los pacientes a quienes se interviene suelen estar en una situación clínica más adversa y presentan con más frecuencia embolismos sistémicos, IC o shock47.

FinanciaciónSin financiación.

Contribución de los autoresA. Ayesta, P. Díez-Villanueva, C. Bonanad, S. García-Blas, H. García-Pardo, C. Jiménez-Méndez, M. Martínez-Sellés y J-Á. Pérez-Rivera redactaron la primera versión del manuscrito. J-Á. Pérez-Rivera corrigió y editó el manuscrito. A. Ayesta, P. Díez-Villanueva, C. Bonanad, S. García-Blas, H. García-Pardo, C. Jiménez-Méndez, M. Martínez-Sellés y J-Á. Pérez-Rivera aprobaron la versión final del manuscrito.

Conflicto de interesesNinguno.