En los últimos años, los esfuerzos en la atención al infarto agudo de miocardio (IAM) se han centrado en garantizar una respuesta rápida durante la fase aguda. Sin embargo, el seguimiento tras la hospitalización es esencial para una recuperación adecuada y la prevención de futuras complicaciones. La insuficiencia cardiaca posterior al infarto es una complicación frecuente que implica un peor pronóstico y un elevado índice de reingreso, que aumenta el riesgo de muerte tanto en su fase precoz como a largo plazo. El proyecto Modelo infarto de miocardio e insuficiencia cardiaca (MIMIC) analizó la atención al paciente tras un IAM en distintos modelos sanitarios, con el objetivo de identificar recomendaciones de mejora y buenas prácticas que contribuyan a generalizar modelos óptimos de atención tras un IAM para lograr un mejor pronóstico, una mayor calidad de vida y una reducción de los costes sanitarios.

In recent years, efforts in the care of acute myocardial infarction (AMI) have focused on ensuring a rapid response during the acute phase. However, follow-up after hospitalization is essential for adequate recovery and the prevention of future complications. Heart failure following an infarction is a common complication that implies a worse prognosis and a high rate of readmission, increasing the risk of death both in its early phase and in the long term. The Myocardial infarction and heart failure model (MIMIC) project analyzed patient care after an AMI in different healthcare models, with the aim of identifying recommendations for improvement and best practices that contribute to generalizing optimal care models after an AMI, to achieve a better prognosis, a higher quality of life, and a reduction in healthcare costs.

El infarto agudo de miocardio (IAM) constituye una de las principales causas de morbimortalidad en países desarrollados1, y en España ha causado 13.643 muertes en 20222. En las últimas décadas se han logrado avances significativos en el diagnóstico y abordaje temprano del IAM, tanto del IAM con elevación del segmento ST (IAMCEST) como del IAM sin elevación del segmento ST (IAMSEST). Destaca, a nivel nacional, la implantación de las redes del programa Código Infarto3, diseñado para hacer factible la angioplastia primaria en tiempo óptimo para la gran mayoría de pacientes con IAMCEST, aunque su cobertura se ha hecho extensible a casos de IAMSEST de elevado riesgo que precisan intervención inmediata. Estos esfuerzos han resultado en una disminución de la mortalidad hospitalaria y mejoras en la supervivencia a corto plazo4,5. Sin embargo, se han abordado en menor medida el tratamiento y el seguimiento tras el IAM, siendo estas fases esenciales para la recuperación y para la prevención de complicaciones futuras.

La enfermedad coronaria se mantiene como una condición crónica en el paciente que ha sufrido un IAM, que presenta mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares secundarias, como insuficiencia cardiaca (IC), arritmias y shock cardiogénico, y de muerte prematura6 y otro tipo de complicaciones, como diabetes mellitus, hipertensión arterial y enfermedad renal crónica7-9. La mayor parte de las complicaciones suelen darse durante el primer año tras el evento coronario, con una tasa de reingreso estimada entre el 8% y el 20%10. La IC tras el IAM es una complicación frecuente asociada a un mal pronóstico, manifestándose en aproximadamente el 13% de pacientes a los 30 días y en el 20-30% a un año del alta, triplicando el riesgo de mortalidad total y cuadruplicando la mortalidad cardiovascular11. Ante estas cifras, las principales sociedades científicas han alertado sobre la necesidad de abordar la prevención y el seguimiento estrecho de los pacientes con mayor riesgo de desarrollar IC tras sufrir un IAM, a través de intervenciones que demuestren un mejor resultado en la adherencia a tratamientos, reducción de reingresos y mejores resultados en salud12,13.

Los programas de rehabilitación cardiaca (PRC) y prevención secundaria han demostrado ser el abordaje más eficaz para reducir la morbimortalidad cardiovascular14, se asocian con una disminución de hasta el 50% de las complicaciones cardiacas tras el IAM15 y reducen la mortalidad y mejoran la calidad de vida de los pacientes16. Aunque en los últimos años se ha producido un importante aumento del número de unidades de rehabilitación cardiaca (RC) en nuestro país, los recursos y el nivel de concienciación sobre su importancia son aún insuficientes17, como muestra el hecho de que menos de la mitad de los pacientes (46%) se incluyen en los PRC y únicamente el 69% de los participantes acuden al menos a la mitad de las sesiones18.

Recientes estudios han puesto de manifiesto que, debido a la introducción de las unidades de cuidados coronarios, la revascularización percutánea y el desarrollo de nuevos fármacos, la supervivencia a corto plazo al IAM mejoró entre un 40% y un 50%. Sin embargo, la mortalidad a largo plazo después de un IAM no ha evolucionado del mismo modo. Además, en ambos casos, la disminución de la mortalidad aparentemente ha alcanzado un estancamiento en los últimos 15 años19.

En este contexto se ha desarrollado el proyecto Modelo infarto de miocardio e insuficiencia cardiaca (MIMIC), con el objetivo de analizar el proceso asistencial del paciente tras sufrir un IAM e identificar áreas de mejora para avanzar en la implementación de un proceso asistencial óptimo, con especial atención en las fases de alta hospitalaria tras IAM, RC, y el seguimiento de pacientes a nivel hospitalario y en atención primaria (AP), que permita optimizar la atención, los resultados en salud y su calidad de vida de manera compatible con la sostenibilidad del sistema sanitario.

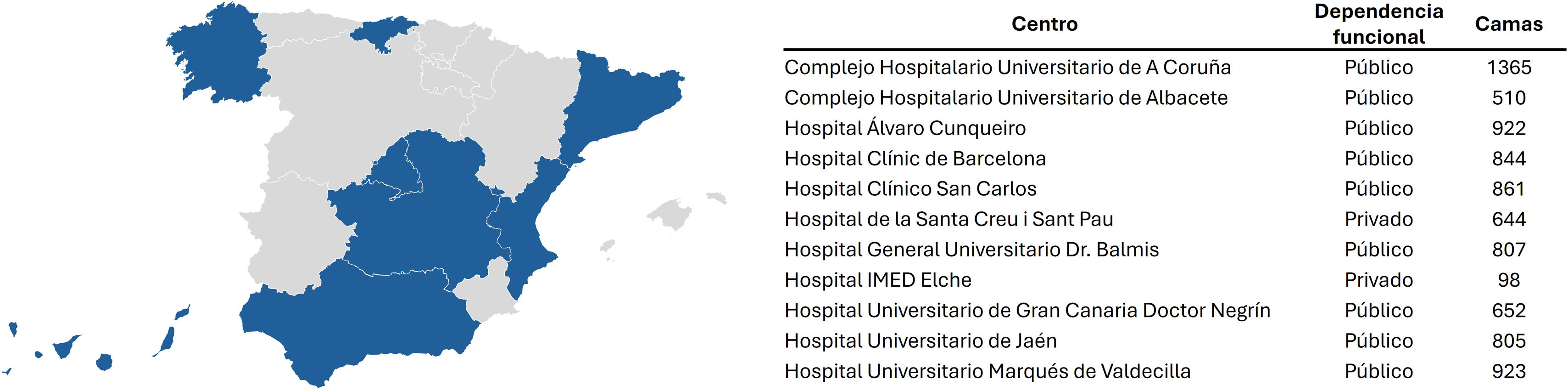

MetodologíaSe creó un comité científico compuesto por 11 expertos en IAM de distintos centros sanitarios para asegurar una representación geográfica y diversidad en tipología de centros, que abarca 8 comunidades autónomas y varios modelos asistenciales (fig. 1).

El proyecto, desarrollado entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, incluyó tres fases. En la primera se realizó un diagnóstico mediante una revisión de literatura en PubMed, Scopus y Web of Science, cubriendo publicaciones de enero de 2004 a junio de 2024, con palabras clave como «infarto agudo de miocardio», «proceso asistencial», «guía clínica» y «consenso». Los criterios de selección se centraron en estudios que abordaron específicamente las fases posteriores al alta hospitalaria tras el IAM. Además, se revisó literatura médica gris para identificar guías, procesos asistenciales y otras recomendaciones implementadas en la actualidad en hospitales nacionales. El análisis se completó mediante entrevistas estructuradas individuales con los miembros del comité, realizadas por un equipo externo de consultoría, responsable también de recoger y analizar las respuestas obtenidas para identificar áreas de mejora y buenas prácticas respecto a las fases posteriores a la fase aguda del IAM. Durante la segunda fase se validó el análisis sobre el recorrido asistencial actual y se consensuaron los elementos principales para el desarrollo de modelos óptimos de atención para el abordaje del IAM mediante un taller de trabajo grupal con el comité científico. Se consideraron consensuados aquellos elementos identificados favorablemente por más de un 70% del comité. En la tercera fase se realizó un ejercicio de síntesis y consolidación de información, generándose un informe de conclusiones revisado y validado por el comité. Este estudio no requirió la aprobación de un comité de ética, al no involucrar la participación de pacientes ni modificar procedimientos clínicos habituales.

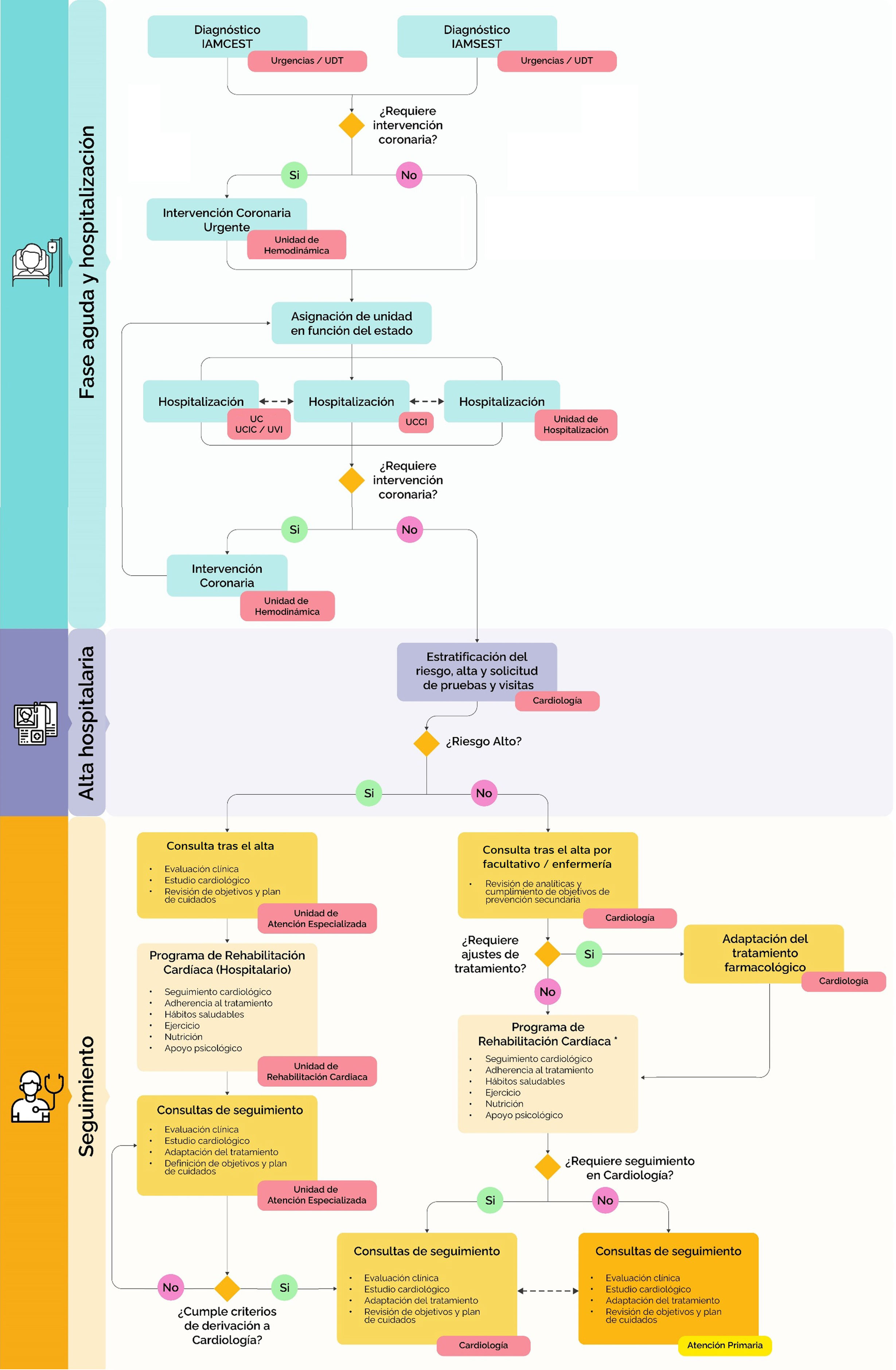

ResultadosComo resultado del análisis de los modelos de atención en IAM se obtuvo una visión del estado actual del proceso asistencial, las herramientas de planificación y ordenación sanitaria y los recursos y buenas prácticas existentes. Con esta información, tal como se recoge en los siguientes apartados, se definió el proceso asistencial tras el IAM óptimo (fig. 2) junto con los elementos esenciales y las recomendaciones para garantizar una atención adecuada. El proceso incluye tres fases: fase aguda y hospitalización, alta hospitalaria y seguimiento (incluyendo RC, seguimiento en atención hospitalaria y seguimiento en AP).

Proceso asistencial óptimo propuesto para el abordaje del paciente tras un IAM. * Programas de rehabilitación cardiaca extrahospitalarios. IAMCEST: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST; IAMSEST: infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST; UC: unidad coronaria; UCCI: unidad de cuidados cardiológicos intermedios; UCIC: unidad de cuidados intensivos cardiológicos; UDT: unidades o centros de dolor torácico; UVI: unidad de vigilancia intensiva.

En la fase aguda el proceso óptimo está bien definido e implantado, de manera que la práctica clínica habitual no presenta grandes diferencias respecto a los protocolos óptimos definidos como el Código Infarto3. El diagnóstico, realizado en urgencias o en unidades de dolor torácico, incluye el tipo de infarto, ya sea IAMCEST o IAMSEST.

En el caso del IAMCEST, se realiza una revascularización de urgencia en la unidad de hemodinámica mediante una intervención coronaria percutánea, la denominada angioplastia primaria. Si esta técnica no está disponible dentro de un plazo inferior a las 2horas, se puede realizar una fibrinólisis, si no existen contraindicaciones, y se transfiere al paciente a un centro sanitario donde realizar coronariografía y eventual intervención coronaria percutánea; posteriormente el paciente es hospitalizado. En el caso del IAMSEST el paciente es hospitalizado y, tras la estratificación de riesgo, se considera el abordaje invasivo más o menos temprano que precisa. La hospitalización se produce, según el estado clínico del paciente y la disponibilidad de recursos del centro, en una unidad coronaria, en una unidad de cuidados intensivos cardiológicos, en una unidad de vigilancia intensiva, en una unidad de cuidados cardiológicos intermedios o en una unidad de hospitalización convencional. Durante la hospitalización, se evalúa la necesidad de revascularización adicional en pacientes con IAMCEST, mientras que para IAMSEST se considera la posibilidad de una intervención inicial de revascularización.

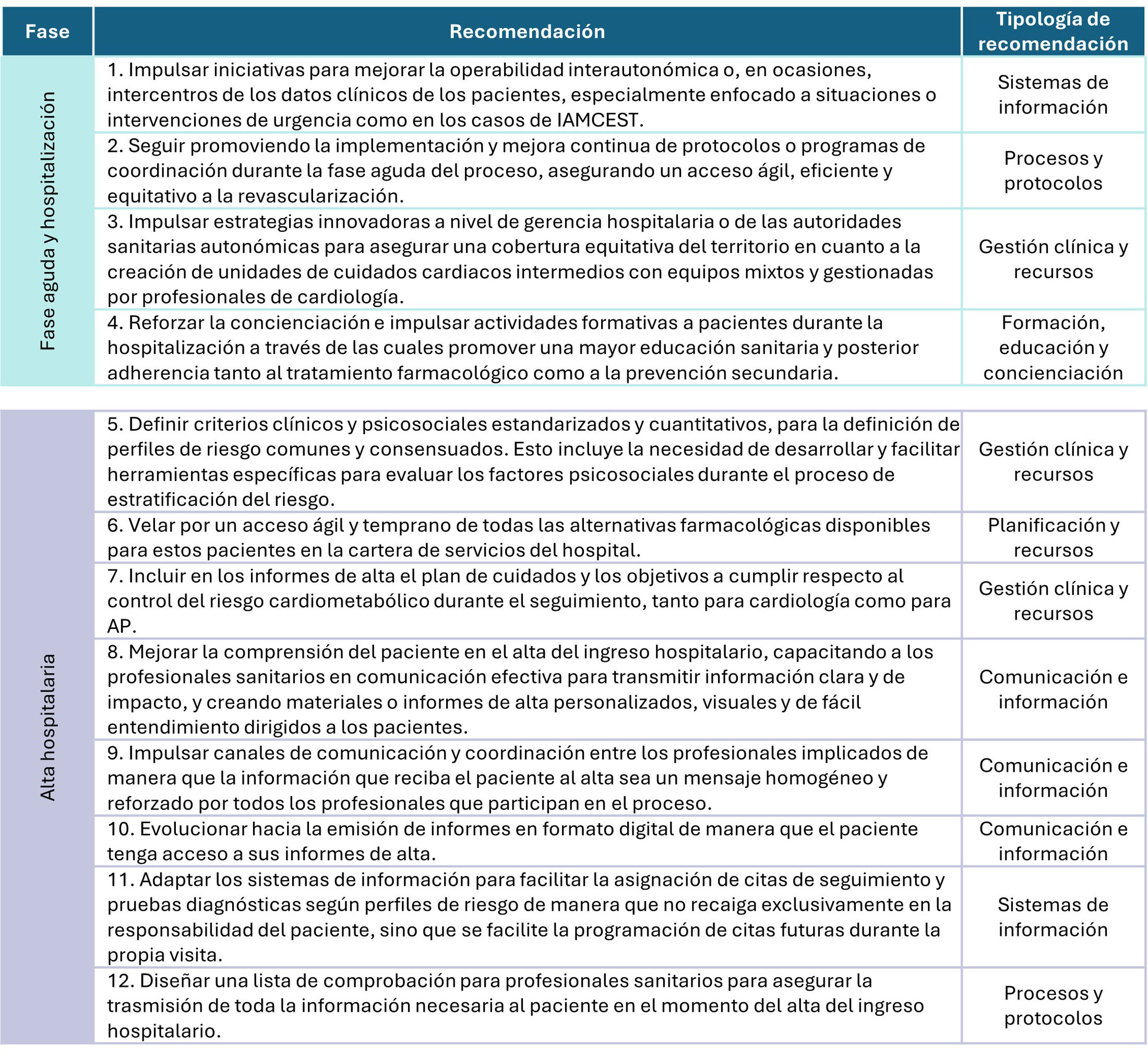

Aunque la implementación del proceso es por lo general adecuada a protocolos, se recomienda prestar atención a los siguientes aspectos clave para optimizar esta etapa del proceso asistencial. En primer lugar, son claves la disponibilidad y la facilidad de acceso a la información clínica del paciente, especialmente en el caso de los pacientes provenientes de otras regiones o países, que permitan la adecuada toma de decisiones en el abordaje temprano de la enfermedad por parte de los profesionales sanitarios. Otro aspecto es la importancia de la coordinación entre profesionales de medicina intensiva y cardiología con los responsables de las unidades en las que se produce la hospitalización de los pacientes, lo que garantiza una atención integral, coordinada, multidisciplinar y especializada. La implementación de protocolos en la fase aguda y los programas de alta precoz han reducido los tiempos de tratamiento de la enfermedad en esta fase20; esto ha llevado a una percepción de menor gravedad por parte de los pacientes, lo que afecta negativamente a la concienciación sobre la enfermedad y sus posibles complicaciones y la adopción de hábitos de vida saludables. Esta reducción de los tiempos de ingreso, sumada a la sobrecarga asistencial, limita el tiempo disponible para acciones de educación sanitaria. Por este motivo se recomienda desarrollar acciones específicas de concienciación y educación sanitaria dirigidas a los pacientes durante la fase de hospitalización (fig. 3).

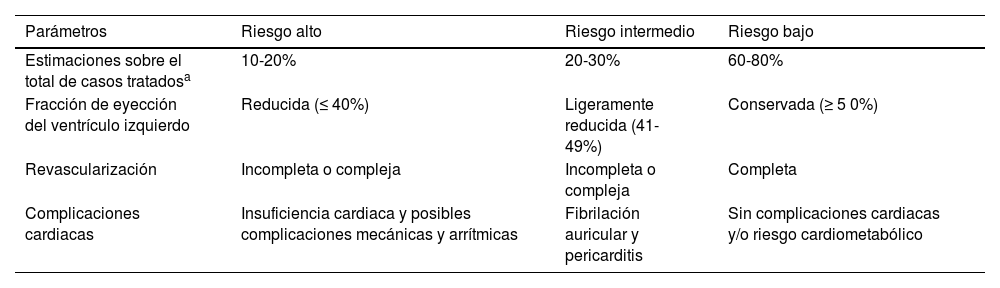

Alta hospitalariaUna vez el paciente está estabilizado en el servicio de cardiología, se realiza una estratificación de riesgo (en alto, intermedio y bajo) de sufrir un nuevo evento cardiovascular. La estratificación se basa, de manera simplificada, en parámetros clínicos como la fracción de eyección de ventrículo izquierdo, el tipo de revascularización y la presencia de complicaciones cardiacas (tabla 1). Para definir mejor la estratificación se pueden emplear otros aspectos, como las comorbilidades o la fragilidad biológica del paciente. El perfil de riesgo es clave para establecer el plan de tratamiento farmacológico y no farmacológico adecuado a cada caso, adaptando la modalidad y la intensidad de los consejos y pautando los seguimientos y controles necesarios, y determina las siguientes fases del proceso (fig. 2).

Parámetros clínicos para la estratificación de riesgo cardiovascular basados en la literatura científica4-6 y las recomendaciones del comité científico

| Parámetros | Riesgo alto | Riesgo intermedio | Riesgo bajo |

|---|---|---|---|

| Estimaciones sobre el total de casos tratadosa | 10-20% | 20-30% | 60-80% |

| Fracción de eyección del ventrículo izquierdo | Reducida (≤ 40%) | Ligeramente reducida (41-49%) | Conservada (≥ 5 0%) |

| Revascularización | Incompleta o compleja | Incompleta o compleja | Completa |

| Complicaciones cardiacas | Insuficiencia cardiaca y posibles complicaciones mecánicas y arrítmicas | Fibrilación auricular y pericarditis | Sin complicaciones cardiacas y/o riesgo cardiometabólico |

El plan de tratamiento deberá incluir acciones de promoción y/o modificación de los hábitos y estilos de vida saludables junto con el control de factores de riesgo cardiovascular, combinado con el tratamiento farmacológico profiláctico según indicación. En el alta hospitalaria se deben solicitar las pruebas necesarias para el seguimiento y establecer la pauta en consultas de seguimiento, incluyendo la primera visita tras el alta y la primera sesión de valoración en el PRC, facilitando la gestión de citas y asegurando la disponibilidad de resultados en la primera visita de seguimiento.

Para optimizar esta etapa, en primer lugar se debe facilitar el acceso a las opciones terapéuticas recomendadas en las últimas actualizaciones de las guías clínicas5, especialmente en pacientes con alto riesgo de comorbilidades y eventos cardiovasculares, asegurando un acceso a los tratamientos equitativo y basado en la última evidencia científica.

En relación con la información al alta, se debe tender a la generación de informes completos que incluyan información relevante para asegurar la continuidad del proceso e información relevante para los pacientes. Este aspecto es crucial debido a las dificultades para asimilar la información facilitada a los pacientes durante el proceso del alta por el estrés de la situación y el uso excesivo de terminología técnica. En esta línea, se recomienda el desarrollo de iniciativas que ayuden a la comprensión de la información por parte de los pacientes, como elementos visuales o infográficos de fácil comprensión y posterior consulta. Del mismo modo se recomienda la capacitación de los profesionales sanitarios en técnicas de comunicación efectiva21. Como medida adicional, se recomienda diseñar una lista de comprobación para los profesionales sanitarios que asegure la transmisión de toda la información necesaria al paciente en el momento del alta hospitalaria (fig. 3).

SeguimientoDurante la fase de seguimiento, los pacientes de alto riesgo son derivados a una atención especializada en una consulta o unidad específica, muy frecuentemente en una unidad de IC, para su evaluación, tratamiento y seguimiento en el corto o medio plazo. Los pacientes considerados de medio/bajo riesgo son derivados a consultas tras el alta para la revisión de los resultados de las analíticas y ajustar, si se precisa, el tratamiento farmacológico.

Las consultas de seguimiento deben incluir una evaluación clínica, estudio cardiológico, adaptación del tratamiento, y revisión de objetivos y plan de cuidados. Estas consultas permiten monitorizar la evolución del paciente, detectar posibles complicaciones a tiempo, revisar los objetivos y ajustar el tratamiento según sea necesario (fig. 2).

Programas de rehabilitación cardiacaTodos los pacientes que han sufrido un IAM, independientemente del perfil de riesgo, deberían ser candidatos a los PRC multifactoriales con medidas de prevención secundaria mantenidas a largo plazo (fig. 2). Estos programas incluyen un seguimiento cardiológico regular para monitorizar el progreso de los pacientes y ajustar las intervenciones según sea necesario. Además, promueven la adherencia al tratamiento y proporcionan recomendaciones sobre hábitos saludables y el control de factores de riesgo como la hipertensión, la obesidad, el colesterol y la diabetes. También incorporan programas de ejercicio supervisado y orientación nutricional para fomentar una dieta saludable. Con el objetivo de optimizar el proceso asistencial, se considera de gran interés la inclusión del acompañamiento emocional, a través del cual ofrecer las herramientas necesarias para gestionar el estrés y la ansiedad asociados a la enfermedad.

En paralelo a la asistencia al PRC, se realizan visitas de seguimiento periódicas en la unidad de atención especializada correspondiente, hasta que la clínica del paciente aconseje el seguimiento en cardiología.

Debido a los beneficios demostrados por los PRC, se recomienda la implantación de medidas que faciliten el acceso eficiente y generalizado a este tipo de unidades o programas que optimizan las estrategias de prevención secundaria. Entre las principales recomendaciones se identificaron la generación de PRC innovadores y flexibles, adaptados a los distintos perfiles de pacientes. Se propone además abogar por el diseño de protocolos y programas de prevención secundaria desarrollados de manera conjunta entre AP y atención hospitalaria, en entornos extrahospitalarios y con involucración de centros deportivos y sociales, etc., priorizando los programas desarrollados en el ámbito hospitalario para los perfiles de riesgo alto. Para ello se recomienda el impulso de planes autonómicos que permitan destinar recursos y cumplir requisitos mínimos, promoviendo la máxima cobertura en condiciones de equidad para los pacientes (fig. 4).

Seguimiento hospitalarioLas primeras fases del seguimiento se desarrollan en el entorno hospitalario. Para optimizar su abordaje se recomienda establecer tiempos máximos para citas de primera consulta tras el alta con el fin de garantizar una evaluación temprana del estado de salud y reforzar las recomendaciones de prevención secundaria. El desarrollo de protocolos conjuntos y el establecimiento de canales de comunicación y acceso a la información compartida entre especialidades y AP es aconsejable para abordar el seguimiento con una visión integral del paciente.

La incorporación de personal de enfermería de práctica avanzada adecuadamente formado es recomendable para proporcionar un seguimiento continuo, educación para la salud y apoyo en la gestión de los factores de riesgo, lo que mejora la adherencia a los tratamientos y los PRC, y para evaluar la calidad de vida de los pacientes. La incorporación de este personal en el proceso asistencial fomenta el trabajo colaborativo con los profesionales de cardiología y facilita la gestión de cargas en el seguimiento de los pacientes (fig. 4).

Seguimiento por APUna vez se decide el seguimiento del paciente desde AP, se debe garantizar el adecuado cumplimiento de los objetivos cardiometabólicos y la posibilidad de realizar consultas o derivar a cardiología ante una variación clínica significativa. Esta etapa del proceso es la que presenta una mayor variabilidad, por lo que se recomienda potenciar iniciativas de formación conjunta, en especial en interpretación de electrocardiograma, así como facilitar el acceso a pruebas diagnósticas básicas desde AP. También se debe promover el desarrollo de algoritmos de decisión y protocolos conjuntos y herramientas de comunicación y apoyo entre AP y cardiología que faciliten la continuidad asistencial de los pacientes (fig. 4).

Planificación sanitaria y organización asistencialPara una correcta implementación del proceso asistencial es necesaria la existencia de recursos transversales de planificación sanitaria y organización asistencial. Estos recursos deben facilitar la coordinación entre los distintos niveles asistenciales, asegurar la disponibilidad de herramientas y tecnologías adecuadas, y fomentar la formación y la concienciación de pacientes, profesionales sanitarios, administraciones y gerencias sanitarias. Además, deben incluir mecanismos para la evaluación y mejora continua de los procesos asistenciales, adaptándose a las necesidades cambiantes de los pacientes y a los avances en la práctica clínica.

En este sentido, las recomendaciones incluyen la evaluación de la implementación de la estrategia en salud cardiovascular a nivel nacional21, el diseño y la implementación de planes estratégicos autonómicos integrales del IAM, con especial foco en el seguimiento y la prevención secundaria, con la participación de asociaciones de pacientes y sociedades científicas, y un sistema de indicadores y los recursos específicos mínimos necesarios comunes para su análisis, explotación y comparación entre diferentes sistemas sanitarios.

Dada la importancia de la coordinación multidisciplinar, se recomienda el diseño de protocolos y programas estructurados interdisciplinares de prevención secundaria y RC entre AP y atención hospitalaria que aseguren la continuidad asistencial y el alineamiento en el cumplimiento de los objetivos de prevención secundaria de los pacientes. Se debe contar en su diseño con la participación de profesionales de todas las especialidades implicadas, incluyendo criterios de derivación de pacientes entre niveles asistenciales, vías de comunicación rápidas y herramientas de soporte a los profesionales de AP.

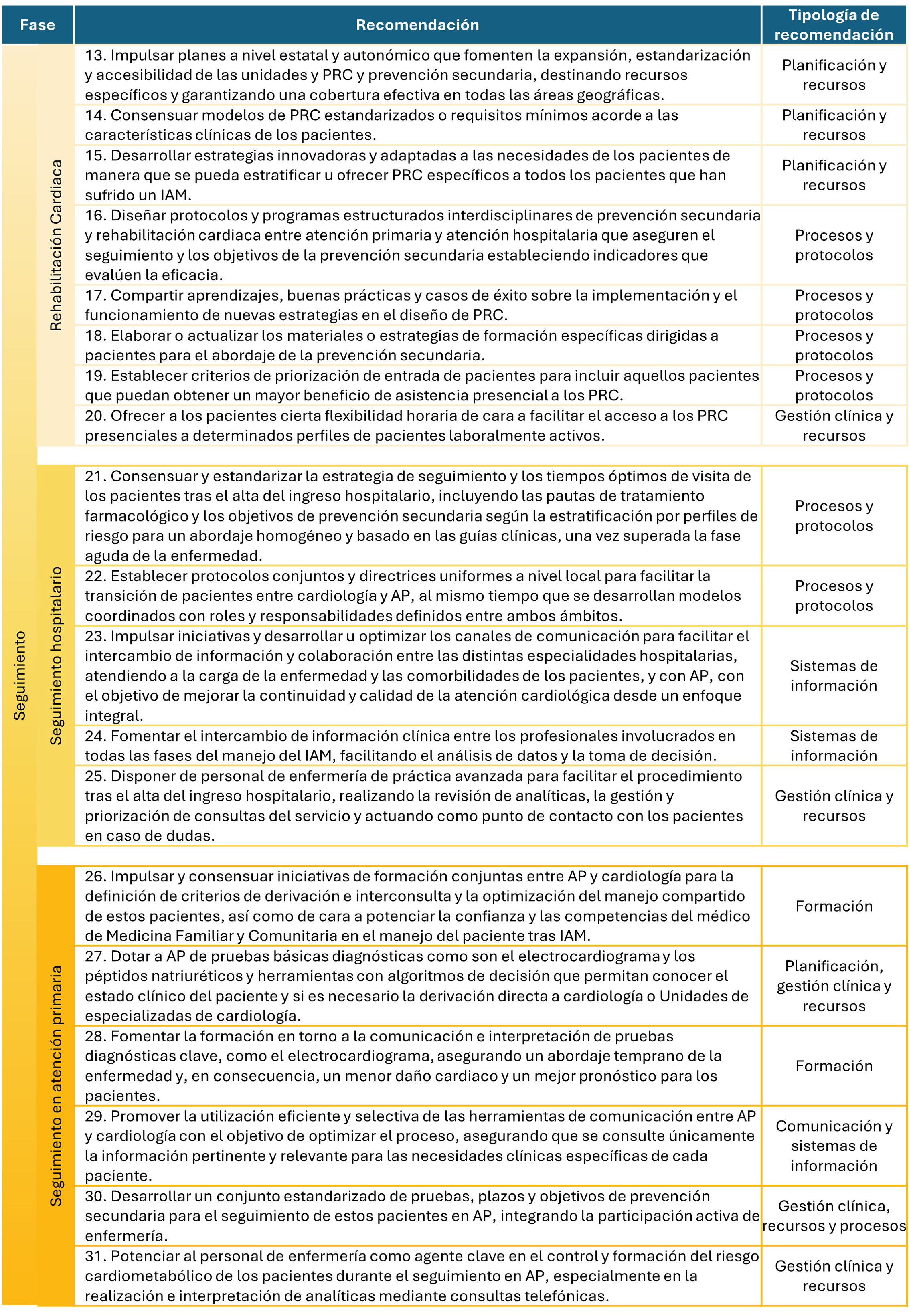

Para optimizar la prevención y el tratamiento del IAM se recomienda la formación y la concienciación de la población general, de los pacientes, de los profesionales, de la administración y de los gestores sanitarios. Esto incluye educar a la población general sobre hábitos saludables y la identificación temprana de posibles síntomas del IAM; en cuanto a los pacientes, es vital su formación con el objetivo de fomentar una adherencia adecuada al tratamiento y los PRC, así como el cumplimiento de los objetivos de prevención secundaria. La formación continua de los profesionales sanitarios de todos los niveles asistenciales es vital para una correcta aplicación de los protocolos y programas de abordaje integral del IAM. En cuanto a la administración y los gestores sanitarios, es necesario su implicación respecto a la asignación adecuada de recursos, así como el fomento de una cultura de autoevaluación y mejora continua de la calidad y de los resultados derivados de los procesos asistenciales. Vinculado a este aspecto se destaca la necesidad de impulsar y facilitar la cultura del registro y los indicadores. En esta línea se identifican como prioritarios el establecimiento y el análisis de parámetros como los tiempos de demora en el acceso a las distintas fases del proceso asistencial y su impacto en cuanto a los resultados en salud de los pacientes para desarrollar, en su caso, medidas correctoras (fig. 5).

Recomendaciones para la optimización de la planificación sanitaria y de la organización asistencial en la atención a los pacientes tras IAM. ESCAV: estrategia en salud cardiovascular del Sistema Nacional de Salud; IAM: infarto agudo de miocardio; IAMCEST: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST; IAMSEST: infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST; SEC: Sociedad Española de Cardiología.

El trabajo realizado ha permitido identificar hasta 44 recomendaciones de mejora para avanzar en modelos asistenciales óptimos de atención tras el IAM. Las recomendaciones incluyen aspectos relacionados con la macrogestión (herramientas de planificación y ordenación sanitaria, sistemas de información, formación a profesionales) y con la meso y la microgestión (aspectos sobre gestión clínica, asignación de recursos, implementación de procesos, educación sanitaria, etc.). El listado de recomendaciones por tipo y fase del proceso se recoge en las fig. 3, fig. 4 y fig. 5.

DiscusiónEl IAM ha sido objeto de importantes esfuerzos en términos de mejoras organizativas y recursos, lo que ha llevado a una mejora significativa en los resultados. Sin embargo, hasta ahora se ha prestado menos atención a las fases posteriores a la atención aguda y la hospitalización. El análisis realizado ha permitido poner de manifiesto la amplia variabilidad en el abordaje una vez superada la fase aguda del proceso. Esta variabilidad se atribuye, principalmente, a la heterogeneidad en recursos humanos, técnicos y de planificación sanitaria, y puede generar retrasos, inequidades a lo largo del proceso e incluso peores pronósticos o resultados en salud. Por tanto, abordar esta etapa posterior, que incluye la rehabilitación, la prevención y el tratamiento de comorbilidades, generando modelos asistenciales óptimos, es crucial para garantizar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes, contribuyendo a la sostenibilidad del sistema sanitario.

El diagnóstico y las recomendaciones identificadas señalan aspectos clave en todos los niveles para avanzar hacia modelos óptimos de atención al paciente post-IAM. Desde el punto de vista de la macrogestión, se debe dotar al sistema de los procesos, estructuras y recursos necesarios que proporcionen las herramientas necesarias para la implementación de los modelos. Destaca en este sentido la necesidad de ordenar y mejorar los sistemas de información que permitan el adecuado acceso a la información de los pacientes y la monitorización de resultados, así como la dotación de herramientas de trabajo colaborativo en red y coordinado y la incorporación de la visión de los pacientes en la generación de procesos y protocolos.

Las mejoras en el acceso y la calidad de la RC se identifican como una de las iniciativas clave para optimizar el proceso. Estas iniciativas están en concordancia con propuestas reflejadas en un reciente estudio internacional22 en el que se establece la RC como una estrategia coste-efectiva de prevención secundaria para reducir la morbimortalidad cardiovascular, promoviendo un acceso homogéneo y generalizado para los pacientes. En el mismo estudio se destaca a España por encima de la media europea en cuanto a la disponibilidad de herramientas y protocolos facilitadores del desarrollo de los PRC, su calidad y la adherencia a los mismos. Sin embargo, se destaca la necesidad de llevar a cabo iniciativas en cuanto a la inclusión de pacientes y la duración de los programas, parámetros en los que España se sitúa por debajo de la media. Por este motivo, se identifica, también en el estudio, la necesidad de adaptar los PRC a los distintos contextos sanitarios de cada región con el objetivo de beneficiar a la mayor cantidad posible de pacientes.

Otro aspecto de gran relevancia es la importancia de la coordinación entre los distintos niveles asistenciales. Las recomendaciones planteadas están en línea con experiencias de éxito ya implementadas a nivel nacional, como el desarrollo de PRC en AP23, el empoderamiento del personal de enfermería de práctica avanzada en el proceso asistencial24, y el seguimiento crónico de los pacientes25. Sin embargo, para el desarrollo de todo este tipo de recomendaciones es necesario la generación de un marco de trabajo, con unos protocolos establecidos de manera conjunta por profesionales de AP y atención hospitalaria, que aborden con un enfoque multidisciplinar los retos y las necesidades en el abordaje de los pacientes en ambos niveles.

Finalmente, la implantación de una cultura del registro y de la evaluación de indicadores de procesos y resultados en salud es indispensable para optimizar la atención a los pacientes. Un referente en esta materia es el registro de enfermedades cardiovasculares de Suecia, el Swedish Web System for Enhancement and Development of Evidence-Based Care in Heart Disease Evaluated According to Recommended Therapies (SWEDEHEART)26, que recopila una amplia gama de datos sobre pacientes con enfermedades cardiovasculares y ha permitido el diseño de procesos y protocolos adaptados a la realidad asistencial del país27. Con el objetivo de desarrollar un sistema de registro a nivel nacional, es necesario implementar herramientas tecnológicas y disponer de recursos humanos que faciliten el registro y la explotación de los datos sobre los cuales poder trabajar de manera conjunta en un proceso de evaluación y mejora continua de la calidad asistencial.

El trabajo presentado tiene como objetivo ser una primera aproximación para diagnosticar la situación en nuestro país y señalar áreas de mejora futuras. Sin embargo, la participación exclusiva de especialistas de cardiología y la falta de representación de un mayor número de perfiles sanitarios, especialmente del ámbito de la AP, se puede considerar una limitación a tratar en futuros análisis. Se resalta, por tanto, la necesidad de seguir profundizando en este tipo de estudios, abarcando una mayor variedad de especialidades y niveles asistenciales, aplicando metodologías de consenso y priorizando acciones de mejora, así como incorporando la perspectiva de los pacientes. Del mismo modo se identifica la necesidad de establecer de manera consensuada indicadores que permitan monitorizar los progresos en cuanto a la mejora de los procesos asistenciales. Todo ello con el objetivo final de avanzar hacia un abordaje integral del paciente que sufre un IAM.

ConclusionesTras revisar el estado actual, las áreas de mejora y buenas prácticas en el tratamiento de pacientes tras un IAM, el proyecto MIMIC propone un proceso asistencial integral y coordinado que abarque todas las fases del proceso asistencial. Las recomendaciones buscan estandarizar y optimizar la rehabilitación y el seguimiento crónico de estos pacientes, incorporando buenas prácticas basadas en la evidencia y experiencias exitosas.

Las recomendaciones identificadas resaltan la necesidad de desarrollar una planificación y ordenación sanitaria con visión transversal y a medio-largo plazo que defina procesos generales con un enfoque multidisciplinar, proporcionando las herramientas y los recursos necesarios para la implementación efectiva de todas las iniciativas.

FinanciaciónEl proyecto MIMIC ha sido financiado por la Alianza Boehringer Ingelheim-Lilly, sin ningún tipo de influencia en las opiniones de los expertos participantes ni en el consenso final. Ascendo Consulting proporcionó asistencia editorial en la redacción de este manuscrito.

Declaración sobre el uso de inteligencia artificialNo se emplearon herramientas de inteligencia artificial en el desarrollo del presente artículo.

Contribución de los autoresLos autores cumplen los criterios de autoría recomendados por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE). Todos los autores han contribuido significativamente al trabajo presentado en este artículo, contribuyendo en la concepción, diseño o adquisición de información, o en el análisis e interpretación de datos. Todos los autores han participado en la redacción y/o revisión del manuscrito y aceptan su publicación. Los autores no han recibido honorarios relacionados con el desarrollo del manuscrito.

Conflicto de interesesS. Raposeiras-Roubín es editor jefe de REC: CardioClinics; se ha seguido el procedimiento editorial establecido en la revista para garantizar la gestión imparcial del manuscrito. S. Raposeiras-Roubín comunica honorarios por colaboraciones con Amarin, AstraZeneca, Bayer, Boehringer Ingelheim, Daichii Sankyo, Ferrer, Lilly, Novartis, Pfizer y Sanofi.

G. Aldama-Lopez comunica honorarios por colaboraciones con Boehringer Ingelheim y Lilly.

R. Andrea comunica honorarios por colaboraciones con Amgen, AstraZeneca, BD, Boehringer Ingelheim, Daichii Sankyo, Ferrer, Lilly, Menarini y Novartis.

M. Corbí-Pascual comunica honorarios por colaboraciones con Boehringer Ingelheim y Lilly.

A. Cordero comunica honorarios por colaboraciones con Amarin, Amgen, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Daichii Sankyo, Ferrer, Lilly, MSD, Novartis, Novo Nordisk y Sanofi.

M.R. Fernández-Olmo comunica honorarios por colaboraciones con Amarin, Amgen, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Daichii Sankyo, MSD, Novartis, Novo Nordisk y Sanofi.

X. García-Moll comunica honorarios por colaboraciones con Boehringer Ingelheim y Lilly.

A. García Quintana comunica honorarios por colaboraciones con AstraZeneca, Bayer, Boehringer Ingelheim, Novartis, Novo Nordisk y Pfizer, Rovi.

A. Matalí es personal en activo de Boehringer Ingelheim.

M. Sandín Rollán comunica honorarios por colaboraciones Boehringer Ingelheim y Lilly.

X. Taboada es personal en activo de Lilly.

A. Viana Tejedor comunica honorarios por colaboraciones con Amgen, Boehringer Ingelheim, Daichii Sankyo, Novartis, Pfizer y Sanofi.

J.M. de la Torre-Hernández comunica honorarios por colaboraciones con Abbott, Amgen, Biotronik, Boston Scientific, Biotronik, Daichii Sankyo y Medtronic.