La hipertensión pulmonar (HP) es un trastorno fisiopatológico que puede aparecer de forma aislada o, más frecuentemente, asociado a otras condiciones médicas. La forma más común de HP es la asociada a insuficiencia cardiaca izquierda, seguida por la que acompaña a neumopatías graves y otras causas de hipoxemia crónica. Formas menos prevalentes de HP, incluidas entre las llamadas «enfermedades raras», son la HP crónica consecutiva a enfermedad tromboembólica pulmonar y un grupo de enfermedades con afectación de la vasculatura pulmonar, englobadas dentro de la hipertensión arterial pulmonar (HAP). Esta afectación puede darse de forma aislada, como ocurre en la HAP idiopática y la HAP genéticamente determinada, o asociada a otras patologías, como enfermedades autoinmunes (típicamente, la esclerodermia), hepatopatías con hipertensión portal, infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, cardiopatías congénitas, etc. Lo que es común para todas estas entidades es que la aparición de HP agrava el pronóstico de la patología subyacente1.

Los últimos años han traído avances sustanciales en múltiples aspectos de la HP, entre los que figuran:

- -

La mejoría en el conocimiento de la fisiopatología de las distintas formas de HP e HAP.

- -

La definición precisa de la HP y sus tipos en base a los parámetros obtenidos en el cateterismo derecho.

- -

El desarrollo de nuevos algoritmos para detectar precozmente la HP en la comunidad y en poblaciones de riesgo.

- -

El establecimiento de recomendaciones sobre el tratamiento farmacológico inicial y durante el seguimiento de pacientes con HAP, basadas en la evidencia e integradas en modelos multiparamétricos de estratificación del riesgo de mortalidad.

Todos estos aspectos están recogidos en las últimas guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) y la European Respiratory Society (ERS), publicadas en 20222. Además, existe actualmente una gran expectación en torno al desarrollo de nuevas familias de fármacos que mejorarán el pronóstico y la calidad de vida de estos pacientes3-5.

La estratificación del riesgo es un aspecto fundamental en la gestión clínica de los pacientes con HAP6, por varios motivos:

- a)

Proporciona información sobre el pronóstico individual de cada paciente, que puede modificarse con la progresión o con la mejoría de la enfermedad.

- b)

Permite administrar el tratamiento apropiado en cada fase de la enfermedad. Los pacientes de alto riesgo se benefician de intervenciones más precoces o más agresivas, incluyendo tratamiento farmacológico combinado, medidas intervencionistas e incluso el trasplante pulmonar.

- c)

Permite establecer programas de seguimiento personalizados. Los pacientes de mayor riesgo necesitan vigilancia más exhaustiva para la detección temprana de cambios en el estado clínico.

- d)

La estratificación del riesgo también es relevante en la investigación clínica y el desarrollo de nuevos tratamientos para la HAP. La selección de poblaciones de pacientes más homogéneas para los ensayos clínicos facilita la evaluación de la eficacia y de la seguridad de los tratamientos y permite recomendar su aplicación en el subgrupo apropiado de pacientes6.

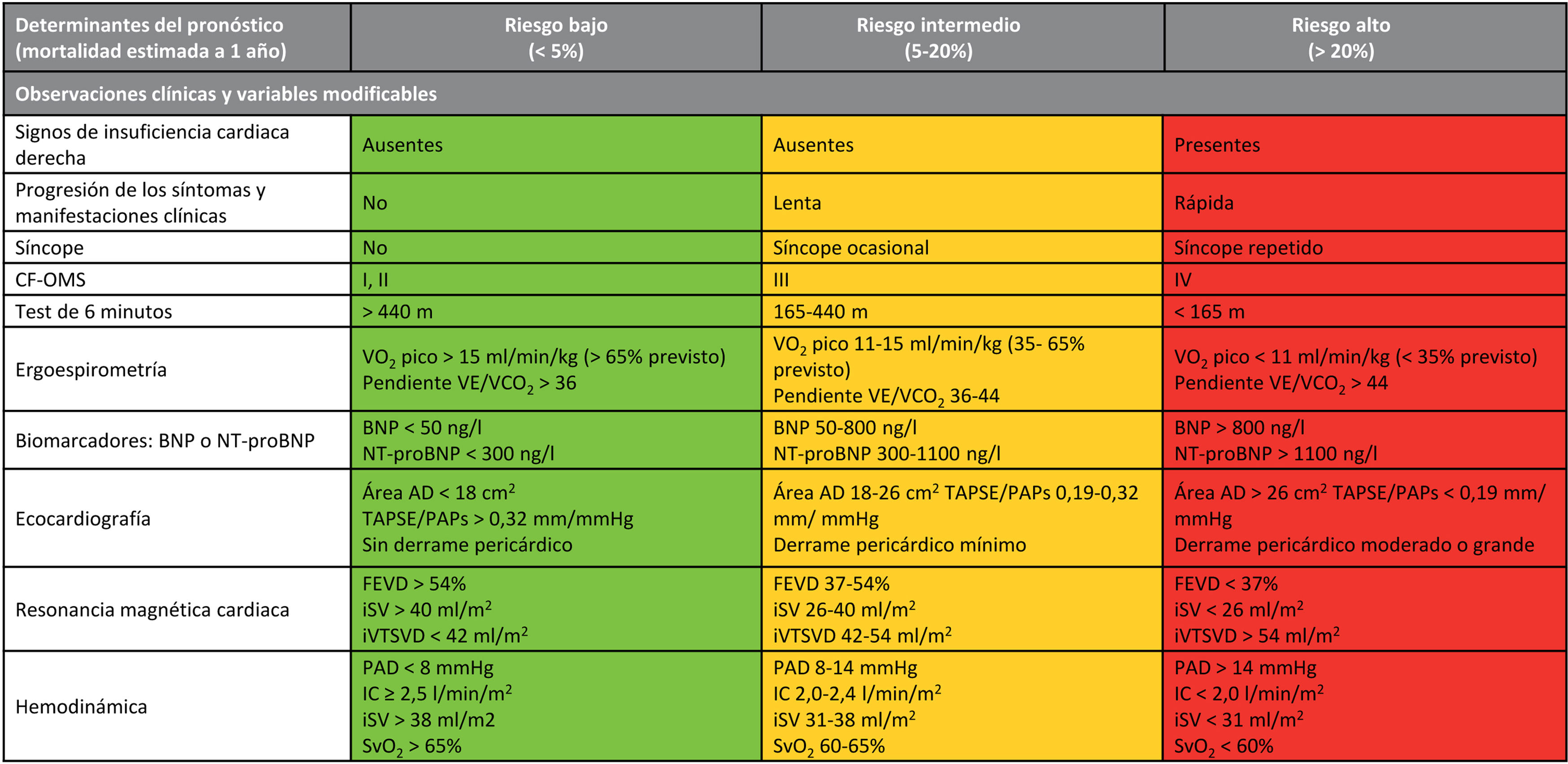

Para la estratificación del riesgo tras el diagnóstico inicial de HAP, las guías vigentes2 recomiendan el uso de múltiples parámetros, que incluyen datos clínicos, pruebas funcionales, niveles de péptidos natriuréticos, valoración por imagen de la función del ventrículo derecho y datos hemodinámicos. Integrando todos estos parámetros se puede clasificar a los pacientes en nivel de riesgo bajo, medio o alto, con mortalidad estimada al año de <5%, 5-20% y >20%, respectivamente (fig. 1).

Evaluación completa del riesgo en la hipertensión arterial pulmonar (modelo en tres niveles).

AD: auricular derecha; BNP: péptido natriurético de tipoB; CF-OMS: clase funcional de la Organización Mundial de la Salud; FEVD: fracción de eyección del ventrículo derecho; IC: índice cardiaco; iSV: índice volumen latido; iVTSVD: índice de volumen telesistólico ventricular derecho; NT-proBNP: fracción N-terminal del propéptido natriurético tipoB; PAD: presión auricular derecha; PAPs: presión arterial pulmonar sistólica; SVO2: saturación de oxígeno en sangre venosa mixta; TAPSE: desplazamiento sistólico del plano del anillo tricúspide; VE/VCO2: equivalente ventilatorio de dióxido de carbono; VO2: consumo de oxígeno. Basado en Humbert et al.2.

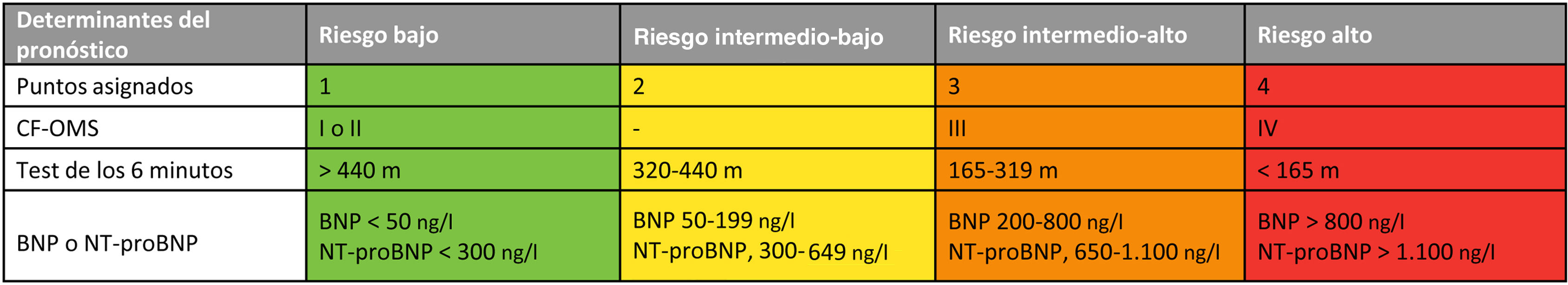

Una vez iniciado el tratamiento, durante el seguimiento de los pacientes con HAP se recomienda aplicar como herramienta básica un modelo simplificado que incluya únicamente la clase funcional (CF), el test de los 6minutos y los péptidos natriuréticos, y se aconseja diferenciar cuatro niveles, dividiendo el riesgo intermedio en intermedio-bajo e intermedio-alto. La ventaja del modelo de cuatro niveles frente al modelo de tres es la mayor sensibilidad para discriminar los cambios en el grupo de riesgo intermedio, lo que ayudaría a tomar decisiones sobre el tratamiento (fig. 2).

Evaluación simplificada del riesgo en para el seguimiento de la hipertensión arterial pulmonar (modelo en cuatro niveles). BNP: péptido natriurético de tipoB; CF-OMS: clase funcional de la Organización Mundial de la Salud; NT-proBNP: fracción N-terminal del propéptido natriurético tipoB. Basado en Humbert et al.2.

Así, para el tratamiento de inicio de pacientes que presentan un riesgo bajo o intermedio en la actualidad se recomienda de forma general la combinación de un fármaco antagonista del receptor de la endotelina (ARE) y un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo5 (iPDE5). El tratamiento inicial con triple terapia oral (ARE más iPDE5 más selexipag, agonista oral del receptor de prostaciclina) no está recomendado, dada la falta de evidencia que dé soporte a esta estrategia. Para pacientes que presentan riesgo alto se debe considerar el tratamiento triple inicial que incluya un análogo de la prostaciclina por vía intravenosa o subcutánea.

En el seguimiento de pacientes con HAP que mantienen un riesgo intermedio-bajo de muerte pese al tratamiento inicial con un ARE/iPDE5 sí se debe considerar una intensificación del tratamiento mediante la adición de selexipag o la sustitución del iPDE5 por riociguato, un estimulador de la guanilato ciclasa. En los pacientes que tienen un riesgo intermedio-alto o alto de muerte pese al tratamiento inicial se debe considerar la adición de un análogo de la prostaciclina parenteral si no lo tenían ya, y la derivación del paciente a una unidad de trasplante pulmonar.

El artículo recientemente publicado en REC: CardioClinics por García-Ortega et al.7 evalúa el grado de seguimiento de las guías de práctica clínica de la ESC/ERS en cuanto a la valoración del riesgo y el tratamiento específico indicado en pacientes con HAP en España. El trabajo se llevó a cabo mediante una encuesta online realizada entre mayo y junio de 2021 a 80 médicos expertos en HAP, utilizando 4 supuestos clínicos (2 pacientes con HAP idiopática y 2 con HAP secundaria a enfermedad del tejido conectivo, todos en CFII o III). La mayoría de los especialistas encuestados declaraban utilizar la escala de estratificación del riesgo vigente en ese momento para clasificar a los pacientes en bajo, medio o alto riesgo, tanto en el momento del diagnóstico como en el seguimiento evolutivo, con el ecocardiograma como principal test diagnóstico. El factor más determinante para decidir el tratamiento de los pacientes fue su CF. El tratamiento de inicio elegido más frecuentemente fue la terapia oral doble, combinando ERA más iPDE5 o ERA más riociguato, aunque más del 20% de los médicos también añadirían de inicio selexipag, especialmente para pacientes en CFIII. Durante el seguimiento, la mayoría de los especialistas declaran que agregarían un agente de la vía de la prostaciclina a pacientes que se mantuvieran en CFII-III tras 6meses de terapia doble con ERA más iPDE5. Según la encuesta, los médicos prescribirían selexipag con más frecuencia que los análogos de prostaciclina parenterales (el 85 frente al 15%) en la triple terapia, incluso en el supuesto de pacientes con HAP que permanecían en CFIII sin factores añadidos de alto riesgo7.

Para interpretar mejor las aportaciones del trabajo de García-Ortega et al. es importante conocer su contexto en cuanto a su punto de partida, al diseño y al momento histórico. Dos son sus principales fortalezas: la primera, el interés del tema tratado (conocer cómo los profesionales utilizan los fármacos disponibles para la HAP), ya que las innovaciones terapéuticas han sido constantes, y es importante saber si los beneficios demostrados en ensayos clínicos y reflejados en las guías de práctica clínica se traducen en un empleo apropiado de los diferentes fármacos por los profesionales. Por otro lado, la muestra de profesionales abordada en el estudio (40 cardiólogos y 40 neumólogos, con muestreo apropiado en términos geográficos) parece claramente representativa de los especialistas dedicados a la HP en nuestro país.

Entre las limitaciones del trabajo, cuyo diseño corresponde más bien a un estudio de mercado, debe tenerse en cuenta que su planteamiento parte de una compañía farmacéutica con interés concreto en este campo (ver filiación y conflicto de intereses de los firmantes). En relación con ello, los cuatro casos presentados como supuestos clínicos están en una franja muy concreta del espectro clínico de los pacientes con HAP, precisamente aquellos con categorías de riesgo intermedio en que puede valorarse el empleo del fármaco objeto de interés. El valor informativo del trabajo hubiera aumentado si se hubiesen presentado a los expertos también casos de otros tipos de HAP, comorbilidades y grados de gravedad, de modo que se obtuvieran datos sobre el valor que los especialistas otorgan a todas las opciones terapéuticas disponibles en los diferentes escenarios de esta enfermedad.

Otra observación relevante es que la encuesta se realizó en 2021, cuando estaban vigentes las guías de práctica clínica divulgadas en 20158, que basaban el tratamiento recomendado más en la CF de los pacientes que en la escala de riesgos aconsejada en las guías de 20222. Además, tras los resultados del estudio TRITON9, no se recomienda la triple terapia de inicio con selexipag en ningún caso de HAP, y la terapia triple de inicio con análogos de prostaciclina parenterales solo está recomendada en pacientes de alto riesgo (la mayoría en CFIV).

En conjunto, la encuesta refleja un buen nivel de conocimiento sobre el abordaje de pacientes la HAP en España por parte de los especialistas dedicados a este campo, tanto en el empleo de herramientas de estratificación del riesgo como en la utilización de los diversos fármacos disponibles. A pesar del buen hacer de estos especialistas, existe la sospecha de que haya todavía un número significativo de pacientes con HAP no diagnosticada que se podrían beneficiar de los avances en el tratamiento de esta enfermedad. Por otro lado, un análisis del Registro Español de Hipertensión Pulmonar (REHAP), nuestra mejor fuente de datos sobre el abordaje de la HAP en la vida real, muestra que aún existe un déficit de prescripción de prostaciclinas parenterales y de indicación de trasplante en pacientes de alto riesgo de mortalidad, algo probablemente relacionado con una baja tasa de derivación de estos pacientes a unidades especializadas de HAP10.

El futuro del tratamiento de la HAP se presenta apasionante. La irrupción del sotatercept, fármaco que pertenece a la familia de los moduladores de la señalización de la proteína morfogenética ósea (BMP, por sus siglas en inglés), puede beneficiar sustancialmente a estos pacientes, como han mostrado los estudios PULSAR11 y STELLAR5. Estos y otros fármacos actualmente en fase de investigación contribuirán sin duda a mejorar la calidad y la expectativa de vida de los pacientes con HAP.

FinanciaciónEste trabajo no ha recibido financiación.

Conflicto de interesesM. Gómez Bueno ha recibido compensación por ponencias de Janssen y una beca de asistencia a congreso por parte de MSD. La Unidad de Insuficiencia Cardiaca, Trasplante e Hipertensión Pulmonar del Hospital Puerta de Hierro ha recibido financiación para la formación de becarios por parte de Janssen.

Véase contenido relacionado en DOI: https://doi.org/10.1016/j.rccl.2023.04.001.